ランサムウェア攻撃が高度化する現代において、中小企業のデータ保護には適切なバックアップ戦略が不可欠です。

本記事では、オフラインバックアップを中心とした多層防御の重要性と、「3-2-1ルール」に基づく効果的なデータ保護の原則を解説します。

データの3つのコピーを作成し、2種類の異なるメディアに保存し、そのうち1つは物理的に離れた場所に保管することで、ランサムウェア被害からの確実な復旧を実現します。

また、テープバックアップやNASシステムなど最新ストレージソリューションの特性や、復旧計画の策定と演習の実施方法についても詳述します。

業種や企業規模に適したバックアップデバイスの選定方法、コスト効率を考慮した段階的アプローチ、そして法規制対応に必要な知識も網羅し、中小企業のサイバーレジリエンス強化を支援します。

オフラインバックアップの重要性と最新ストレージソリューション

オフラインバックアップの基本原則

ランサムウェア攻撃が洗練化する現代において、オフラインバックアップは最後の防衛線として不可欠です。

オンラインに常時接続されたバックアップは、本体システムと同時に暗号化される危険性があるため、物理的に分離されたオフラインバックアップが重要です。

これは「3-2-1ルール」として知られる原則に基づいています—データの3つのコピーを作成し、2種類の異なるメディアに保存し、そのうち1つは物理的に離れた場所に保管する方法です。

中小企業においては、定期的な手動バックアップの実施と、それらを検証するプロセスを確立することが必須のリテラシーとなります。

バックアップの存在だけでなく、それが実際に復元可能であることを定期的に確認する習慣が、ランサムウェア被害からの確実な復旧を保証します。

さらに、バックアップシステムへのアクセス権限を厳格に管理し、権限昇格攻撃によるバックアップデータへの不正アクセスを防止する知識も必要です。

最新ストレージソリューションの比較

現代のストレージソリューションは、単なるデータ保存装置から進化し、セキュリティ機能を統合した総合的な防御システムとなっています。

テープバックアップは依然としてコスト効率と長期保存に優れており、物理的に取り外し可能なため理想的なオフラインソリューションです。

一方、最新のNAS(Network Attached Storage)システムはWORM(Write Once Read Many)機能を実装し、一度書き込まれたデータが後から改変されないよう保護します。

クラウドバックアップサービスでは、バージョン管理機能と「イミュータブルストレージ」オプションが注目されています。

これにより、指定期間内はデータの削除や変更が不可能となり、ランサムウェア攻撃からデータを保護します。

中小企業の経営者や担当者は、これらの技術特性を理解し、自社のリスク許容度と予算に合わせて適切なソリューションを選択するリテラシーが求められます。

過剰な投資を避けつつも、重要データの保護に必要十分な措置を講じる判断力が重要です。

復旧計画と演習の重要性

バックアップシステムの存在だけでは、実際の危機に対応できません。

詳細な災害復旧計画(DRP)を策定し、定期的に復旧演習を実施することが、ランサムウェア攻撃からの迅速な復旧を可能にします。

復旧計画には、バックアップからの復元手順だけでなく、システム優先順位、責任者の明確化、連絡網、外部ベンダーとの協力体制などを含める必要があります。

中小企業においては特に、限られたリソースの中で効率的な復旧を実現するために、「復旧目標時間(RTO)」と「復旧目標点(RPO)」を事業継続の観点から現実的に設定することが重要です。

これらの指標は、バックアップの頻度やストレージソリューションの選択に直接影響します。

また、演習を通じて計画の不備を発見し、実際の攻撃発生時のパニックを防ぐための冷静な判断力を養うことが、組織としての重要なリテラシーとなります。

演習は、技術的な復旧能力だけでなく、危機コミュニケーションの練習にもなります。

コスト効率の高いバックアップ戦略

中小企業にとって、セキュリティ対策への投資は常に費用対効果との兼ね合いです。

全てのデータを同じ頻度・同じ方法でバックアップするのではなく、データの重要度分類に基づいた段階的アプローチが効果的です。

業務の継続に不可欠なデータは高頻度でオフラインバックアップを取得し、重要度の低いデータは低頻度または異なる方法でバックアップするといった差別化が可能です。

また、初期投資を抑えたい企業向けには、ハイブリッドアプローチも有効です。

日次増分バックアップはクラウドサービスを利用し、週次や月次の完全バックアップは物理メディアに保存するといった組み合わせです。

こうした戦略を立案・実行するためには、自社のデータフローを正確に把握し、各データセットの事業継続における価値を評価する能力が必要です。

過剰なバックアップは運用コストを増大させる一方、不十分なバックアップは災害時の損失リスクを高めるため、バランスの取れた判断が求められます。

法規制とコンプライアンスへの対応

データバックアップの実施は単なる技術的対策ではなく、多くの業界で法的要件となっています。

個人情報保護法や、業界固有の規制(金融機関におけるFISC安全対策基準など)は、適切なデータ保護措置の実施を義務付けています。

中小企業の経営者や担当者は、自社に適用される規制を理解し、バックアップ戦略がそれらに準拠していることを確認するリテラシーが必要です。

また、クラウドサービスを利用する場合、データの地理的所在地(国内か国外か)や、サービス提供者のセキュリティ認証(ISO27001やSOC2など)も重要な検討点となります。

規制要件を満たさないバックアップ体制は、ランサムウェア被害だけでなく、監査での指摘や行政処分、さらには訴訟リスクにもつながる可能性があります。

コンプライアンスを「コスト」ではなく「投資」と捉え、適切な文書化と証跡保存を通じて、自社の対策の妥当性を説明できる準備が重要です。

ランサムウェア攻撃からデータを守る3-2-1バックアップ戦略

3-2-1バックアップ戦略の基本概念

ランサムウェア攻撃が高度化・複雑化する現代において、データ保護の基本となる「3-2-1バックアップ戦略」を理解することは、中小企業にとって必須のリテラシーです。

この戦略はシンプルでありながら効果的であり、データ喪失のリスクを大幅に軽減します。

3-2-1バックアップ戦略とは、最低3つのデータコピーを作成し、2種類以上の異なるメディアに保存し、そのうち1つは物理的に離れた場所に保管するというアプローチです。

この方法を採用する理由は、単一障害点を排除し、複数の復旧経路を確保することにあります。

中小企業がこの戦略を実践することで、ランサムウェア被害からの回復力を高め、事業継続性を担保できます。

3つのデータコピーを維持する重要性

なぜ最低3つのデータコピーが必要なのでしょうか。

これは単にデータの冗長性を高めるだけでなく、復旧の確実性を担保するための基本要件です。

オリジナルデータと1つのバックアップだけでは、いずれかが破損した場合に事業継続が危ぶまれます。

3つのコピーを維持することで、1つのバックアップが失敗しても、残りのコピーからデータを復元できる確率が格段に高まります。

特にランサムウェア攻撃では、攻撃者がバックアップシステムも標的にすることが増えているため、複数のコピーが存在することは極めて重要です。

さらに、データの整合性を確認する上でも、複数のコピーを比較検証できることはセキュリティ対策として有効です。

2種類以上のメディアでの保存戦略

データを2種類以上の異なるメディアに保存することは、単一障害点のリスクを軽減する上で非常に効果的です。

例えば、プライマリストレージとNAS(ネットワーク接続ストレージ)だけでなく、外付けハードドライブやテープバックアップなど、技術的に異なるメディアを活用することが重要です。

この戦略の採用理由は、特定のメディアタイプに影響を与える障害や脆弱性からデータを保護するためです。

クラウドストレージと物理メディアを組み合わせることで、オンラインシステムがダウンした場合でもデータにアクセスできる冗長性を確保できます。

さらに、異なるメディアタイプは異なるセキュリティ特性を持っているため、多層防御の観点からも効果的です。

オフサイトバックアップの実装方法

3-2-1戦略の「1」は、少なくとも1つのバックアップを物理的に離れた場所(オフサイト)に保管することを意味します。

これはランサムウェア対策において決定的に重要な要素です。

オフサイトバックアップは、火災や洪水などの自然災害だけでなく、社内ネットワークを標的としたサイバー攻撃からもデータを守ります。

クラウドストレージサービスは、中小企業にとって手軽かつ効果的なオフサイトバックアップ手段です。

しかし、クラウドサービスを利用する場合でも、エアギャップ(物理的または論理的にネットワークから隔離)されたバックアップを定期的に作成することが推奨されます。

これにより、クラウドアカウントが侵害された場合でも、隔離されたバックアップからデータを復元できます。

バックアップの自動化と定期的な検証

3-2-1バックアップ戦略を実効性あるものにするためには、バックアッププロセスの自動化と定期的な検証が不可欠です。

人的ミスはデータ喪失の主要な原因の一つであり、自動化によってこのリスクを大幅に軽減できます。

バックアップの自動化には、スケジュール設定、増分バックアップ、データ整合性チェックなどの機能を持つソフトウェアの導入が効果的です。

しかし、自動化だけでは不十分であり、バックアップからの実際の復元テストを定期的に実施することが重要です。

これにより、緊急時の復旧手順の有効性を確認するとともに、スタッフがバックアップシステムに習熟することができます。

ランサムウェア対策としてのイミュータブルバックアップ

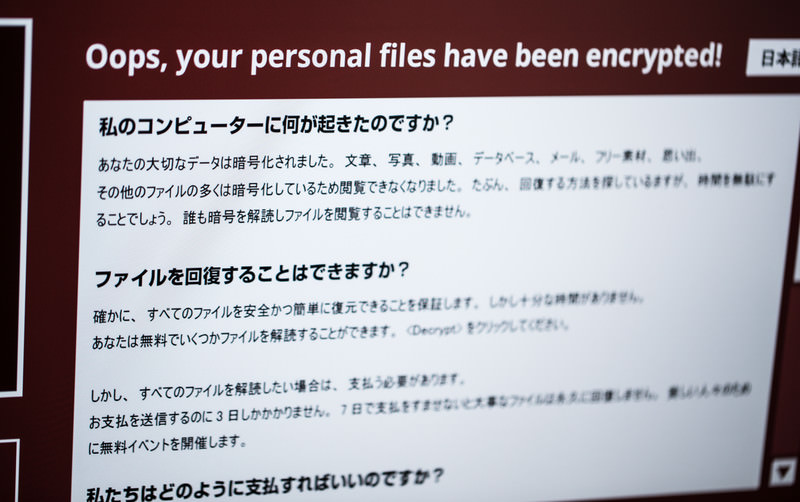

近年のランサムウェア攻撃は、バックアップシステムも標的にするケースが増加しています。

こうした脅威に対抗するため、「イミュータブル(不変)バックアップ」の導入が推奨されます。

イミュータブルバックアップは、一度書き込まれたデータが一定期間変更や削除ができないよう設計されており、ランサムウェアによるバックアップ暗号化を防止します。

イミュータブルバックアップを導入する主な理由は、バックアップデータの完全性を保証し、意図しない変更や悪意のある改ざんからデータを保護するためです。

クラウドベースのバックアップサービスの多くが、この機能をWORMストレージ(Write Once Read Many)として提供していますが、オンプレミス環境でも特定のストレージシステムを利用して実装可能です。

企業規模別・最適なバックアップストレージデバイスの選定基準

企業規模別バックアップデバイスの基本知識

バックアップストレージデバイスの選定は、ランサムウェア対策において極めて重要な位置を占めています。

適切なバックアップソリューションがあれば、ランサムウェア攻撃を受けた場合でも、データ損失を最小限に抑え、業務の迅速な復旧が可能になります。

しかし、企業規模や予算、保護すべきデータ量によって最適なソリューションは異なります。

中小企業がバックアップデバイスを選定する際には、初期コストだけでなく、運用コスト、復旧時間目標(RTO)、復旧ポイント目標(RPO)などの要素を総合的に考慮する必要があります。

また、「3-2-1バックアップルール」に基づき、少なくとも3つのデータコピーを作成し、2種類の異なるメディアに保存し、そのうち1つはオフサイトに保管することが推奨されています。

この基本的な知識を踏まえた上で、各規模に適したバックアップソリューションを検討しましょう。

小規模企業(従業員10名以下)向けソリューション

小規模企業にとって、バックアップシステムに関するリテラシーを持つことは、限られたIT予算内で効果的な防御策を構築するために不可欠です。

多くの小規模事業者はITに詳しい専任スタッフを持たないため、シンプルで管理の容易なソリューションが理想的です。

また、初期投資コストを抑えつつも、ランサムウェア攻撃に対する防御力を確保する必要があります。

小規模企業に最適なバックアップデバイスとしては、外付けHDD/SSDとクラウドバックアップサービスの組み合わせが推奨されます。

外付けHDDは比較的安価で、大容量のデータを保存できるメリットがあります。

一方、SSDはより高速で耐久性に優れていますが、容量あたりのコストが高くなります。

データ量が100GB未満の企業であれば、週次でのHDDバックアップと、日次でのクラウドバックアップという組み合わせが効果的です。

クラウドサービスとしては、Dropbox Business、Google Workspaceなどの一般的なサービスでも十分対応可能です。

中規模企業(従業員11-100名)向けソリューション

中規模企業においては、データ量の増加とともに、より体系的なバックアップ戦略が必要となります。

ランサムウェア攻撃による被害規模も大きくなるため、より確実で迅速な復旧能力が求められます。

また、業務の停止時間がダイレクトに売上や顧客満足度に影響するため、バックアップと復元プロセスの効率性が重要な検討点となります。

中規模企業に推奨されるソリューションとしては、NASデバイスと専用バックアップソフトウェアの組み合わせが効果的です。

Synology、QNAP、WesternDigitalなどのNASデバイスは、RAIDシステムによるデータ冗長性とネットワーク経由の自動バックアップ機能を提供します。

データ量が1TB前後の企業には、4-6ベイのNASデバイスが適しています。

さらに、Acronis Cyber ProtectやVeeam Backup & Replicationなどの専用バックアップソフトウェアを導入することで、増分バックアップやスケジュール設定など高度な機能を活用できます。

これらに加えて、クラウドバックアップを組み合わせることで、3-2-1ルールを満たす堅牢なバックアップ体制を構築できます。

大規模中小企業(従業員101-300名)向けソリューション

従業員数が100名を超える大規模な中小企業では、取り扱うデータ量と種類が格段に増加し、より複雑なITインフラを運用することになります。

このレベルの企業では、システム障害やランサムウェア攻撃による業務停止が及ぼす経済的影響が非常に大きくなります。

そのため、高度なバックアップリテラシーと専門的な知識を持ったIT担当者の配置が不可欠となります。

大規模中小企業には、テープドライブ、専用バックアップアプライアンス、仮想化環境向けバックアップソリューションの組み合わせが推奨されます。

LTO(Linear Tape-Open)テープは長期保存に適しており、ランサムウェアの影響を受けないオフラインストレージとして理想的です。

データ量が数TB〜数十TBの企業には、Dell EMC PowerProtectやVeritas NetBackupなどの専用バックアップアプライアンスが効果的で、これらはハードウェアとソフトウェアが一体となったソリューションを提供します。

また、VMware、Hyper-V環境を運用している場合は、Veeam Backup & ReplicationやCommvault Completeなどの仮想化環境に最適化されたバックアップソフトウェアの導入も検討すべきです。

業界別特有のバックアップ要件

業種によって保護すべきデータの性質や規制要件が異なるため、バックアップ戦略もそれに応じて調整する必要があります。

特に医療、金融、法律など規制の厳しい業界では、データ保護に関する法的義務を理解し、それに準拠したバックアップソリューションを選定することが重要です。

不適切なバックアップ体制は、コンプライアンス違反による罰則や賠償責任のリスクを高めます。

医療機関では、患者データの長期保存が必要なため、WORM(Write Once Read Many)対応ストレージや暗号化機能を備えたNASが推奨されます。

金融業界では、取引データの完全性と監査証跡の保存が重要なため、スナップショット機能や変更不可能なバックアップを提供するソリューションが適しています。

製造業やサービス業では、業務システムの可用性確保が最優先となるため、ビジネス継続性マネジメント(BCM)に焦点を当てたバックアップソリューションを検討すべきです。

どの業界においても、バックアップデータ自体をランサムウェアから保護するための「不変ストレージ」技術の採用を検討することが重要です。

コスト効率と投資対効果の分析

バックアップソリューションの選定において、コスト効率と投資対効果の理解は極めて重要です。

限られた予算内で最大の保護を実現するためには、初期投資コストだけでなく、総所有コスト(TCO)を考慮する必要があります。

また、データ損失やシステムダウンタイムがビジネスに与える潜在的な損失を理解し、それに見合った投資を行うことが重要です。

バックアップソリューションのTCO分析には、ハードウェア費用、ソフトウェアライセンス、保守・サポート費用、運用人件費、ストレージ容量の拡張コストなどを含める必要があります。

例えば、初期コストが低いクラウドバックアップでも、データ量が増加すると月額料金が高額になる可能性があります。

一方、オンプレミスのNASやテープドライブは初期投資が大きいものの、長期的にはコスト効率が良くなる場合があります。

投資対効果を最大化するためには、バックアップ自動化による運用コスト削減、重複排除や圧縮技術によるストレージ使用効率の向上、スケーラブルなソリューションの採用などを検討すべきです。

また、ランサムウェア攻撃によるデータ復旧費用や業務停止の損失コストを試算し、それを防ぐための適切な投資額を決定することが重要です。

クラウドとオフラインストレージの併用によるリスク分散手法

クラウドとオフラインストレージの基本概念

ランサムウェア対策において、データバックアップ戦略はもはや選択肢ではなく必須要件です。

特に中小企業にとって、クラウドとオフラインストレージを併用したリスク分散は、コスト効率と安全性を両立させる最適解となります。

クラウドストレージは遠隔地保管の利点があり、物理的災害からデータを守りますが、常時接続環境ではランサムウェア感染のリスクが残ります。

一方、オフラインストレージは物理的に隔離されるため、サイバー攻撃からの保護に優れています。

両者を併用する理由は、単一障害点の排除にあります。

クラウドプロバイダーがサービス停止した場合や、オフラインストレージが物理的に損傷した場合でも、もう一方からデータを復旧できます。

中小企業のIT担当者は、この両輪アプローチを理解し、実装することで、データ喪失のリスクを大幅に軽減できるのです。

3-2-1バックアップ戦略の実践

「3-2-1バックアップ戦略」は、データ保護の基本原則として広く認知されています。

この戦略では、データの3つのコピーを保持し、2種類の異なるストレージメディアに保存し、そのうち1つは物理的に離れた場所に保管することを推奨しています。

この方法論をクラウドとオフラインストレージの併用に適用することで、ランサムウェア被害からの回復力が格段に向上します。

中小企業がこの戦略を実践するには、オンサイトのNASやハードドライブなどのローカルバックアップと、AWSやMicrosoft Azureなどのクラウドストレージサービスを組み合わせるのが効果的です。

ローカルバックアップは迅速な復旧に役立ち、クラウドバックアップは地理的分散によるセキュリティを提供します。

定期的なバックアップスケジュールを確立し、自動化することで、人的ミスを減少させ、常に最新のデータ保護を実現できます。

オフラインストレージの実装ベストプラクティス

オフラインストレージはランサムウェア対策の重要な柱です。

その最大の特徴は「エアギャップ」、すなわちネットワークからの物理的隔離にあります。

中小企業がオフラインストレージを効果的に実装するには、いくつかのベストプラクティスを知っておくべきです。

まず、定期的なローテーションスケジュールを確立し、複数の外付けハードドライブを使用してデータをバックアップします。

各デバイスは使用後にネットワークから完全に切断し、物理的に安全な場所に保管します。

重要なのは、これらのバックアップデバイスを定期的に検証することです。

バックアップが正常に取得されているか、データが破損していないか、復元テストを実施することが不可欠です。

また、オフラインバックアップの責任者を明確に指定し、手順を文書化することで、担当者不在時でも対応可能な体制を整えます。

これらの実践により、ランサムウェア攻撃が発生した場合でも、クリーンな状態からのシステム復旧が可能となります。

クラウドストレージの選定と設定

中小企業がクラウドストレージを選定する際には、セキュリティ機能、コスト、使いやすさのバランスを考慮することが重要です。

特にランサムウェア対策としては、バージョン管理やポイントインタイムリカバリ機能を提供するサービスを選ぶべきです。

これらの機能により、ファイルが暗号化される前の状態に復元することが可能になります。

また、多要素認証(MFA)やきめ細かなアクセス制御を提供するサービスを選択することで、不正アクセスのリスクを低減できます。

クラウドストレージの設定では、最小権限の原則に基づくアクセス管理が重要です。

バックアップデータへのアクセス権は必要最小限の担当者に制限し、読み取り専用アクセスと管理者アクセスを明確に分離します。

さらに、クラウドプロバイダーが提供するセキュリティ監査ツールを活用し、不審なアクティビティを検知する仕組みを導入することで、ランサムウェア攻撃の早期発見と対応が可能になります。

復旧計画と定期的な訓練

バックアップ体制の構築だけでは不十分であり、効果的な復旧計画と定期的な訓練が不可欠です。

中小企業は、ランサムウェア攻撃を想定した詳細な復旧手順書を作成し、全スタッフがアクセスできる場所に保管すべきです。

この手順書には、バックアップからの復元手順、システム再構築の手順、優先度の高いサービスから順に復旧するための順序などを明記します。

さらに重要なのは、これらの復旧手順を定期的に実践する「復旧訓練」です。

少なくとも半年に一度、模擬的なランサムウェア被害シナリオを設定し、オフラインバックアップやクラウドバックアップからの実際の復元作業を行います。

この訓練を通じて、復旧手順の問題点を発見し、改善することができます。

また、復旧に要する時間を測定することで、実際の攻撃発生時のダウンタイムを予測し、ビジネス継続計画に反映させることが可能になります。

コスト最適化とスケーリング戦略

中小企業にとって、セキュリティ対策のコスト管理は常に課題です。

クラウドとオフラインストレージを併用する際も、初期投資とランニングコストのバランスを考慮した戦略が必要です。

オフラインストレージには、耐久性の高い外付けハードドライブやテープドライブなどの選択肢があり、データ量に応じた適切な容量選定が重要です。

また、データの重要度に応じて保存期間やバックアップ頻度を調整することで、ストレージコストを最適化できます。

クラウドストレージでは、多くのプロバイダーが階層型ストレージオプションを提供しています。

アクセス頻度の低いデータは低コストの「コールドストレージ」に移行し、頻繁にアクセスするデータのみを「ホットストレージ」に保存するという戦略が効果的です。

また、長期保存が必要なデータには、データアーカイブサービスの利用も検討すべきです。

ビジネスの成長に合わせてバックアップ戦略もスケールできるよう、定期的な見直しと調整を行うことが、長期的なコスト管理には不可欠です。

復旧時間を最小化する高速バックアップ・リストアテクノロジーの比較

最新バックアップ技術の基本原理

ランサムウェア被害からの復旧において、バックアップシステムの選定は企業存続の鍵となります。

最新のバックアップ技術は従来のフルバックアップに依存する方式から、インクリメンタルやディファレンシャル方式へと進化しています。

これらの技術は変更されたデータのみを保存することで、バックアップウィンドウを大幅に短縮します。

知っておくべきリテラシーの理由として、バックアップ技術の原理を理解することは、自社のビジネス要件に最適なソリューションを選定する上で不可欠です。

例えば、変更頻度の高いデータベースシステムにはCDPやスナップショット技術が適している一方、大容量のメディアファイルには重複排除機能を備えたソリューションが効果的です。

技術の原理を理解せずに導入すると、必要以上のストレージコストや、復旧時間の遅延に繋がり、結果的にランサムウェア被害からの迅速な回復を妨げることになります。

クラウドバックアップとオンプレミスの比較

中小企業にとって、バックアップインフラの選択はコストと安全性のバランスが重要です。

クラウドバックアップはインフラ投資を抑えつつ地理的冗長性を確保できる一方、オンプレミスソリューションはデータ主権やネットワーク依存性の低減といった利点があります。

ハイブリッドアプローチでは、重要度に応じてデータの保存場所を使い分けることで、両者の長所を活かすことが可能です。

知っておくべきリテラシーの理由は、バックアップ環境の選択が復旧時間に直結するためです。

クラウドバックアップは初期投資が少なく導入が容易である反面、大規模なリストア時にはネットワーク帯域に依存するためRTO(目標復旧時間)が長くなる可能性があります。

一方、オンプレミスソリューションは高速なデータ転送が可能ですが、自然災害などのローカルリスクに脆弱です。

自社のリスク許容度と復旧優先度を考慮した環境選択が、ランサムウェア被害からの迅速な復旧を可能にします。

リカバリポイント目標(RPO)とリカバリタイム目標(RTO)の最適化

バックアップ戦略の核心は、どの時点まで(RPO)、どれだけの時間内に(RTO)データを復旧できるかという明確な目標設定にあります。

中小企業では業界や事業特性に応じて適切な目標値を設定することが重要です。

例えば、金融関連業務では数分単位のRPOが求められる一方、一般的な業務システムでは数時間のRPOでも許容される場合があります。

知っておくべきリテラシーの理由として、RPOとRTOの設定がバックアップコストと直結することが挙げられます。

より短いRPOを達成するためには頻繁なバックアップが必要となり、ストレージとネットワーク資源の消費が増加します。

同様に、RTOを短縮するには高速なストレージシステムや専用の復旧環境の準備が必要です。

限られた予算内で最適なバランスを見出すことが、中小企業にとって現実的なランサムウェア対策となります。

事業インパクト分析(BIA)を通じて、各システムの重要度に応じた段階的なRPO/RTO設定を行うことで、コスト効率の高い復旧計画を構築できます。

イミュータブルバックアップと高度なセキュリティ機能

最新のバックアップソリューションにおいて、イミュータブル(不変)バックアップは特に注目すべき技術です。

これは一度書き込まれたバックアップデータが、特定の保持期間中は変更や削除ができない仕組みで、ランサムウェアによるバックアップの暗号化攻撃から保護します。

WORM(Write Once Read Many)技術や、バックアップのエアギャップ化などの手法がこれに該当します。

知っておくべきリテラシーの理由は、近年のランサムウェア攻撃がバックアップシステム自体を標的にする高度な手法を用いるようになったためです。

従来型のバックアップでは、本番環境と同じネットワークに接続されていたり、同一の認証情報で管理されていたりするケースが多く、本番環境が侵害されればバックアップも同時に暗号化される危険性があります。

イミュータブルバックアップやマルチファクタ認証、暗号化キーの厳格な管理など、バックアップのセキュリティ機能を理解し適切に設定することで、最後の砦であるバックアップの信頼性を確保できます。

特に中小企業では、専任のセキュリティ担当者が不在であることも多く、製品選定時にこれらの機能に注目することが重要です。

自動化テストとバックアップ検証メカニズム

バックアップデータの完全性と復元可能性を確保するためには、定期的な検証プロセスが不可欠です。

最新のバックアップソリューションには、自動検証機能や仮想環境での復元テストを行う機能が組み込まれています。

これらの機能は、バックアップが期待通りに実行されているかを確認し、実際の復元プロセスで問題が発生しないよう事前に検証します。

知っておくべきリテラシーの理由として、バックアップは取得するだけでは不十分であり、実際に復元可能であるかを継続的に確認する必要があるためです。

特に中小企業では、リソース制約からバックアップの検証が疎かになりがちですが、最も危険なのはバックアップがあると思い込んでいながら、実際には復元できない状態に陥ることです。

自動化されたテスト機能を活用することで、人的リソースに依存せず定期的な検証が可能になります。

また、これらのテスト結果を文書化しておくことで、監査対応や保険契約の要件充足にも役立ちます。

バックアップテストを通じて発見された問題点は、実際のランサムウェア被害時の復旧手順の改善にも直結するため、投資価値の高い取り組みと言えます。

復旧プロセスの自動化と簡素化技術

ランサムウェア被害からの迅速な回復には、復旧プロセスの自動化と簡素化が重要です。

最新のバックアップソリューションには、オーケストレーション機能やワンクリックリカバリーなど、複雑な復旧手順を自動化する機能が搭載されています。

これにより、専門知識がなくても適切な順序でシステムを復元できるようになります。

知っておくべきリテラシーの理由は、ランサムウェア被害発生時は通常、混乱状態にあり、冷静かつ正確な復旧作業が難しくなるためです。

特に中小企業では、専門的なIT人材が限られており、危機的状況下での複雑な手作業による復旧は時間を要し、ミスも発生しやすくなります。

システム間の依存関係を考慮した復旧順序や、部分的な復元オプションなど、状況に応じた柔軟性を持つ復旧プロセスを事前に設計し、可能な限り自動化しておくことで、パニック状態でも確実な復旧が可能になります。

また、クラウドやコンテナ技術を活用した一時的な代替環境への復元など、ビジネス継続性を最優先にした復旧オプションも検討することで、総合的な被害時間の最小化が実現できます。

まとめ

ランサムウェア対策としてのバックアップ戦略は、単なる技術的施策にとどまらず、企業存続のための重要な経営基盤として位置づけられるべきものです。

「3-2-1ルール」に代表される基本原則は、データの複数コピーを異なるメディアに保存し、そのうち一つを物理的に隔離することで、攻撃からの確実な復旧経路を確保します。

現代のストレージソリューションは多様化しており、テープバックアップの長期保存性能、最新NASシステムのWORM機能、クラウドサービスのイミュータブルストレージなど、企業規模や業種特性に応じた選択が可能です。

しかし、技術導入だけでは十分ではありません。

詳細な災害復旧計画の策定と定期的な復旧演習の実施が、実際の危機に対応するための組織的能力を育みます。

コスト効率の観点からは、データの重要度分類に基づく段階的アプローチが効果的です。

全てのデータを同等に扱うのではなく、業務継続に不可欠なデータに資源を集中させることで、限られた予算内でも効果的な保護が実現できます。

また法規制とコンプライアンスへの対応も不可欠であり、適切なバックアップ体制は法的リスク軽減にも貢献します。

ランサムウェア対策としてのバックアップは、単なる「保険」ではなく、企業の回復力(レジリエンス)を高める戦略的投資として捉えるべきものです。

企業のセキュリティ対策なら「Wit One」にお任せください!

サイバー攻撃の手口は年々巧妙化し、従来の対策だけでは防ぎきれないケースも増えています。とはいえ、専門知識を持つ人材や24時間体制のSOC運用を自社で確保するのは、大きな負担にもなりかねません。

Wit Oneなら、XDRやEDRを活用した常時監視体制を低コストで実現可能。経験豊富なアナリストが、24時間365日体制でインシデントに対応し、ビジネスの安心・安全を支えます。

最小限の負担で最大のセキュリティ効果を得たい企業様は、ぜひ一度ご相談ください。