ランサムウェア攻撃は近年、単なるファイル暗号化から二重恐喝、さらには三重恐喝へと高度化しており、企業のセキュリティ体制構築において最新の攻撃パターンの理解が不可欠となっております。

特に医療、製造、金融、公共セクターなどの高リスク業界では、業界特性を考慮した対策が求められています。

ランサムウェア被害の経済的影響はシステムダウンタイムによる営業損失、復旧コスト、信頼喪失など多岐にわたり、身代金額の5〜10倍に達することもあります。

効果的な対策には、エンドポイント保護、ネットワークセグメンテーション、定期的なバックアップなど多層防御アプローチが必要です。

また、法規制の強化により、被害企業の法的責任も増大しており、規制遵守も重要な課題となっております。

ランサムウェアの脅威と企業リスク:最新動向と対策の必要性

ランサムウェアの現状と進化

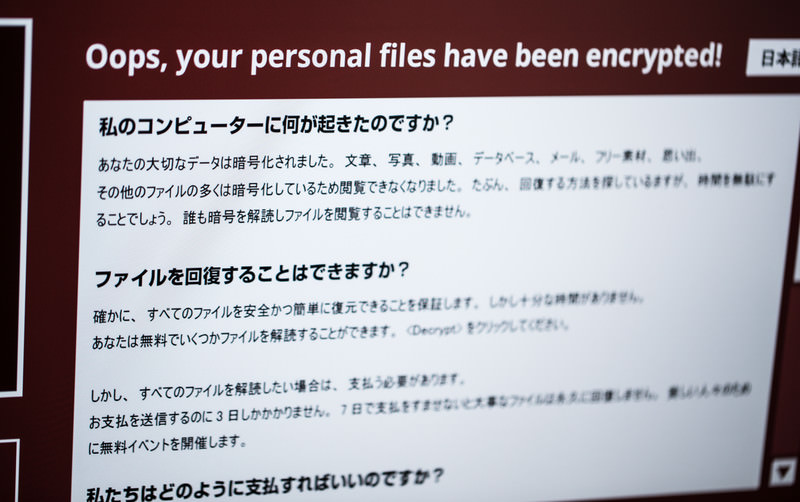

ランサムウェアは近年、単なるファイル暗号化から二重恐喝(Double Extortion)戦略へと進化しています。この戦略では、攻撃者はデータを暗号化するだけでなく、事前に機密情報を窃取し、身代金が支払われない場合はその情報をリークすると脅迫します。2023年には、この手法がさらに高度化し、三重恐喝(Triple Extortion)へと発展。これは、被害組織の顧客やパートナーに対しても直接的な脅迫を行う戦略です。

このような攻撃の進化を理解することは、企業のセキュリティ体制構築において極めて重要です。最新の攻撃パターンを把握していなければ、従来の対策だけでは防御が不十分となり、ビジネス継続性に深刻な影響を及ぼす可能性があります。特に、ランサムウェア・アズ・ア・サービス(RaaS)モデルの台頭により、技術的知識が乏しい犯罪者でも高度な攻撃を実行できるようになった現状を認識すべきです。

産業別の標的型攻撃傾向

ランサムウェア攻撃は全ての業種を対象としていますが、特に医療、製造、金融、公共セクターが高リスク業界として浮上しています。医療機関は患者データの機密性と生命に関わるシステムの可用性が求められるため、攻撃者にとって効果的な標的となっています。製造業では、生産ラインの停止が直接的な経済損失につながるため、身代金支払いの可能性が高いと判断されています。

業界特性を理解したセキュリティ対策の重要性は、攻撃者が各業界の弱点や価値あるデータを熟知し、それに特化した攻撃手法を開発しているという現実に基づいています。例えば、医療機関では電子カルテシステムへのアクセス遮断が人命に関わる可能性があり、製造業では生産システムの停止が供給チェーン全体に波及する可能性があります。このような業界固有のリスクを理解し、それに応じた防御戦略を構築することが不可欠です。

経済的影響と復旧コスト

ランサムウェア攻撃の経済的影響は、単なる身代金の支払いだけではありません。システムダウンタイムによる営業損失、復旧作業に伴う人的リソースコスト、信頼喪失による長期的な事業影響など、多岐にわたります。2023年の調査によると、ランサムウェア攻撃からの完全復旧には平均8.8日を要し、その間の業務停止による損失は身代金額の5〜10倍に達することが報告されています。

経済的影響を正確に把握することは、適切なセキュリティ投資判断のために不可欠です。多くの企業は目に見える直接的なコストのみを考慮しがちですが、間接的コストやレピュテーションダメージも含めた総合的なリスク評価を行うことで、予防的投資の重要性が明確になります。特に、サイバー保険の補償範囲が狭まりつつある現在、自社防衛能力の強化は財務リスク管理の観点からも優先課題となっています。

効果的な防御戦略

ランサムウェア対策には、多層防御アプローチが不可欠です。これには、エンドポイント保護、ネットワークセグメンテーション、定期的なバックアップ、ユーザー教育、インシデント対応計画の策定が含まれます。特に、AIを活用した最新のEDR(Endpoint Detection and Response)ソリューションは、従来のアンチウイルス製品では検知できない高度な脅威に対しても効果を発揮します。

効果的な防御戦略を構築する必要性は、攻撃者の手法が常に進化し続けているという現実に基づいています。単一の対策や従来型のセキュリティツールだけでは、今日の洗練されたランサムウェア攻撃に対して十分な防御ができません。特に、初期侵入から実際の暗号化までの「潜伏期間」を検知するための可視性と監視能力が重要です。また、「ランサムウェアに感染した場合」を想定した復旧計画の策定も、ビジネス継続性確保のために必須となっています。

コンプライアンスと法規制の影響

データ保護に関する法規制の強化に伴い、ランサムウェア被害に遭った企業は法的責任を問われるケースが増加しています。EU一般データ保護規則(GDPR)や米国の州法など、多くの規制ではセキュリティインシデント発生時の通知義務が課されており、これに違反した場合は高額な罰金が科される可能性があります。また、業界によっては、HIPAA(医療)やPCI DSS(クレジットカード処理)など、特定のセキュリティ基準への準拠が求められています。

法規制対応の重要性は、単なるペナルティ回避だけでなく、組織のセキュリティ成熟度向上にも寄与します。規制要件を満たすためのセキュリティ投資は、結果的にランサムウェア耐性の強化につながります。また、インシデント発生時の適切な対応と透明性の確保は、顧客からの信頼維持においても重要な要素です。特に国際的に事業展開する企業は、管轄地域ごとに異なる規制要件を理解し、最も厳格な基準に合わせた対策を講じることが推奨されています。

多層防御戦略の構築:ランサムウェア対策製品の選定基準

ランサムウェア対策における多層防御の重要性

企業のセキュリティ対策において、単一の防御策に依存することは極めて危険です。ランサムウェア攻撃は年々高度化しており、一つの対策を突破されると企業全体のシステムが危機に晒されます。多層防御戦略はこの脆弱性を補うもので、複数の防御層を重ねることで、一つの層が突破されても他の層で阻止できる可能性を高めます。

特にランサムウェア対策製品を選定する際は、検知・防御・復旧という異なるフェーズをカバーする総合的な視点が必要です。2023年の調査によれば、多層防御戦略を実装した企業はランサムウェア攻撃による実害を63%減少させています。また、単一ソリューションに依存した企業と比較して、平均ダウンタイムが48時間から12時間に短縮されるという結果も出ています。

リアルタイム検知能力の評価基準

EDR製品選定において最も重要な要素の一つが、リアルタイム検知能力です。高度なランサムウェアは従来のシグネチャベースの検知を回避するように設計されており、振る舞い分析や機械学習を活用した検知メカニズムが不可欠になっています。

製品評価の際は、既知の脅威だけでなく未知の変種にも対応できる能力を確認すべきです。具体的には、ファイルレス攻撃検知、ゼロデイ脆弱性の悪用パターン認識、暗号化プロセスの異常検知などの機能を比較検討する必要があります。また、誤検知率(false positive)と検知漏れ率(false negative)のバランスも重要な指標となります。業界標準のテスト結果や第三者機関による評価を参照し、実環境に近い条件での検証が製品選定の鍵となります。

対応速度と自動化レベルの重要性

ランサムウェア攻撃においては、検知から対応までの時間が被害規模を左右します。現代のランサムウェアは侵入から数分以内に暗号化プロセスを開始するため、人間のオペレーターによる判断を待つ余裕はありません。そのため、製品選定においては自動対応能力が極めて重要な評価基準となります。

高性能なEDRソリューションは、脅威を検知すると同時に自動的にプロセスの隔離、ネットワーク接続の遮断、感染端末の隔離などの対策を実行できます。また、複数の端末での同時発生パターンを検知し、組織全体への拡散を防止する機能も重要です。自動対応の設定については、ビジネスの継続性とのバランスを考慮したカスタマイズ性も評価ポイントになります。特に重要なのは、対応アクション実行後の影響分析レポートと、必要に応じた復元機能の存在です。

インテリジェンス統合と脅威情報の活用

効果的なランサムウェア対策には、最新の脅威情報との連携が不可欠です。優れたEDR製品は、グローバルな脅威インテリジェンスネットワークと連携し、新たな攻撃手法や指標(IOC)をリアルタイムで取り込む能力を持っています。

製品選定においては、脅威インテリジェンスの更新頻度、情報源の多様性、業種特化型の脅威情報への対応などを評価すべきです。また、取得した情報を自動的に防御ルールに変換する能力や、組織固有のセキュリティ状況に合わせた調整機能も重要です。さらに、他社製セキュリティ製品やSIEMとの統合性、標準化されたAPIやフォーマット(STIX/TAXII)への対応も検討すべき要素です。質の高い脅威インテリジェンスを活用することで、未知の攻撃でも既知のパターンや類似性から早期検知を可能にし、防御の有効性を大幅に向上させることができます。

復元能力とビジネス継続性の確保

完璧な防御は存在せず、ランサムウェア攻撃が成功するケースも想定しておく必要があります。そのため、EDR製品選定においては、攻撃後の復元能力も重要な評価基準となります。万が一システムが暗号化された場合でも、迅速にビジネス機能を回復できる機能を持つ製品が理想的です。

具体的には、自動バックアップ機能、ファイルのバージョン管理、ランサムウェアによる暗号化前の状態へのロールバック機能などが重要です。また、バックアップデータ自体がランサムウェアに感染することを防ぐセキュリティ対策や、オフラインバックアップとの連携機能も評価すべきです。復元プロセスのテスト機能や、段階的復元によるビジネス優先度に基づいた回復計画の支援機能も、実践的な運用において価値があります。これらの機能は、攻撃による影響を最小限に抑え、ビジネス継続性を確保するために不可欠な要素です。

スケーラビリティとパフォーマンスへの影響

企業環境においてセキュリティ製品の導入を検討する際、そのスケーラビリティとシステムパフォーマンスへの影響は非常に重要な検討事項です。特に大規模企業や成長中の組織では、将来的な拡張に対応できる柔軟性が求められます。

EDR製品評価においては、エンドポイント数の増加に伴う管理の複雑さやパフォーマンスへの影響を慎重に検証するべきです。具体的には、エージェントが端末リソースに与える負荷、ネットワーク帯域の消費量、中央管理サーバーの処理能力などが重要な指標となります。また、クラウドベースのアーキテクチャを採用した製品は、一般的にスケーラビリティに優れていますが、オンプレミス要件がある組織では、ハイブリッド構成の柔軟性も考慮する必要があります。さらに、仮想環境やコンテナ環境などの最新インフラへの対応状況も、将来的な技術変化に適応するために確認すべき重要ポイントです。

コンプライアンスとレポーティング機能

現代のセキュリティ対策においては、技術的な防御能力だけでなく、規制遵守やガバナンス要件への対応も重要な選定基準となります。多くの業界では、セキュリティインシデントに関する詳細な記録と報告が法的に義務付けられており、これに対応するレポーティング機能は不可欠です。

EDR製品を評価する際は、業界特有のコンプライアンス要件(GDPR、HIPAA、PCI DSS、NIST等)への適合性を確認すべきです。具体的には、イベントログの保持期間、証拠となるデータの改ざん防止機能、監査証跡の完全性などが重要です。また、カスタマイズ可能なレポート機能、経営層向けのダッシュボード、技術部門向けの詳細分析ツールなど、多様なステークホルダーに適した情報提供能力も評価ポイントとなります。さらに、インシデント発生時の自動通知機能やレポート生成機能は、規制当局への迅速な報告義務を果たすために価値があります。

コスト効率と投資対効果の分析

セキュリティ製品への投資は、単なる経費ではなく、潜在的なリスクとコストを軽減するための戦略的投資として捉えるべきです。しかし、限られた予算内で最大の保護を実現するためには、コスト効率と投資対効果の慎重な分析が必要です。

EDR製品の総所有コスト(TCO)を評価する際は、初期導入費用だけでなく、ライセンス体系、運用コスト、必要な人的リソース、トレーニング費用、アップグレード費用なども含めた総合的な視点が必要です。また、機能の重複を避けるため、既存のセキュリティスタックとの統合性も重要な検討事項です。ROI評価においては、インシデント対応時間の短縮、セキュリティチームの生産性向上、潜在的なデータ漏洩コストの削減など、定量化可能な指標を用いることが望ましいです。特に注目すべきは、実際のランサムウェア攻撃によるダウンタイムコストと比較した際の予防的投資としての価値です。

導入前の組織評価とセキュリティギャップの特定手法

組織のセキュリティ成熟度評価

組織のセキュリティ成熟度を正確に評価することは、EDR導入前の重要なステップです。この評価により、現状のセキュリティ対策の有効性を把握し、改善すべき領域を特定できます。セキュリティ成熟度評価では、技術的対策だけでなく、ポリシーの整備状況、インシデント対応プロセス、従業員のセキュリティ意識なども総合的に判断します。

この評価を怠ると、EDR製品を導入しても組織の脆弱性を完全に把握できず、投資対効果が限定的になる恐れがあります。特にランサムウェア対策においては、技術的防御だけでなく、バックアッププロセスやリカバリー計画の成熟度も重要な評価指標となります。信頼できるフレームワーク(NIST CSFやCIS Controlsなど)を活用し、客観的な評価を実施することが望ましいでしょう。

現存のセキュリティインフラストラクチャ分析

EDR製品を効果的に導入するためには、現在のセキュリティインフラストラクチャを詳細に分析する必要があります。これには、既存のアンチウイルスソリューション、ファイアウォール、IDS/IPS、SIEMシステムなどの調査が含まれます。ネットワークアーキテクチャ、ログ収集・分析能力、エンドポイントの管理状況なども重要な分析対象です。

このステップを正確に実施することで、新たに導入するEDRソリューションと既存システムとの統合性を確保し、重複機能を最小限に抑えることができます。また、現行システムの盲点や制限を理解することで、ランサムウェア対策における脆弱性を特定し、適切なEDR製品選定の基準を明確化できます。さらに、クラウドインフラやリモートワーク環境といった近年の環境変化に対応できているかの評価も不可欠です。

組織固有のリスク評価プロセス

企業によって直面するセキュリティリスクは大きく異なります。業界特性、取り扱うデータの機密性、規制要件、ビジネスモデルなど、組織固有の要素を考慮したリスク評価が必要です。このプロセスでは、資産の洗い出しとその価値評価、各資産に対する脅威の特定、脆弱性の評価、そして最終的なリスク算定を体系的に行います。

なぜこのリスク評価が重要かというと、限られたセキュリティ予算と人的リソースを最も効果的に配分するための基盤となるからです。特にランサムウェア対策においては、重要業務システムや機密データの保護を優先する必要があります。また、業界特有の攻撃傾向を理解することで、EDR製品に求める検知・防御能力の優先順位を明確化できます。リスク評価は一度きりのプロセスではなく、定期的な見直しが組織のセキュリティ体制強化には不可欠です。

セキュリティギャップ分析手法

セキュリティギャップ分析は、現状のセキュリティ対策と理想状態との差異を体系的に特定するプロセスです。この分析には複数の手法があり、自動化されたスキャンツールの活用、ペネトレーションテスト、レッドチーム演習、ドキュメントレビュー、インタビューなどが含まれます。ギャップ分析では、技術的側面だけでなく、プロセスや人的要素も評価対象とします。

効果的なギャップ分析を行うことで、EDR製品に求める具体的な機能要件を明確化できます。例えば、ファイル暗号化のプロセスなどランサムウェアの典型的な動作パターンに対する検知能力の不足や、エンドポイント間の横方向移動の監視における弱点が特定できれば、これらの機能に優れたEDR製品を選定する根拠となります。また、分析結果は経営層への説明資料としても活用でき、セキュリティ投資の正当性を示す重要な証拠となります。

ベンダー選定と製品評価基準の設定

EDR製品の選定においては、明確な評価基準を事前に設定することが成功の鍵となります。これらの基準は、前述の組織評価とギャップ分析から導き出されるべきものです。評価基準には、検知精度、対応自動化能力、統合性、スケーラビリティ、管理のしやすさ、コスト効率などが含まれます。特にランサムウェア対策としては、初期侵入の検知、ラテラルムーブメントの監視、暗号化プロセスの早期発見と遮断能力が重要です。

評価プロセスにおいては、ベンダーの提案だけに頼らず、実環境に近いテスト環境での検証を行うことが望ましいでしょう。また、業界アナリストのレポートや同業他社からのフィードバックも参考になります。製品の技術的側面だけでなく、導入後のサポート体制やトレーニングプログラム、脅威インテリジェンスの質、製品ロードマップなども考慮すべき要素です。選定プロセスには、セキュリティチームだけでなく、IT運用、コンプライアンス、経営層など複数の視点を取り入れることが重要です。

実装計画と成功指標の設定

EDR製品の選定後は、綿密な実装計画の策定が不可欠です。この計画には、段階的な展開スケジュール、必要なインフラ準備、統合ポイント、テスト計画、トレーニング要件などが含まれます。特に大規模組織では、パイロット展開によるリスク軽減と問題の早期発見が推奨されます。また、実装のマイルストーンごとに担当者と期限を明確に設定することで、プロジェクトの透明性と説明責任を確保できます。

成功指標の設定も同様に重要です。これにより、導入後のEDR製品の効果を客観的に評価できます。指標には、検知されたインシデント数、対応時間の短縮、誤検知率、ランサムウェア攻撃の阻止数などが含まれます。これらの指標は、単なる技術的な成功だけでなく、ビジネスへの貢献(ダウンタイムの削減やデータ損失の防止など)という観点からも設定されるべきです。定期的な評価と見直しのサイクルを確立することで、セキュリティ対策の継続的な改善と最適化が可能になります。

ランサムウェア対策製品の段階的導入プロセスとROI評価

ランサムウェア対策の戦略的導入計画

企業がランサムウェア対策を効果的に実施するには、単なる製品導入ではなく、組織全体の戦略的アプローチが必要です。適切な導入計画がない場合、高額な投資に対して十分な保護が得られないリスクがあります。業界データによると、計画的な段階的導入を行った企業は、セキュリティインシデントの発生率が平均30%低下しています。

まず、組織のセキュリティ成熟度を評価することから始めます。これには現行のセキュリティ態勢の詳細な分析と、保護すべき重要資産の特定が含まれます。次に、組織のニーズに最適なEDRソリューションを選定し、パイロット環境での検証を経て、段階的な本番環境への展開を計画します。このアプローチにより、運用上の混乱を最小限に抑えながら、セキュリティ体制を強化できます。

投資対効果(ROI)の測定手法

セキュリティ投資の効果測定は経営層への説明責任を果たす上で不可欠です。しかし、多くの組織はセキュリティROIの定量化に苦慮しています。実際、Ponemon Instituteの調査によれば、セキュリティ担当者の67%がROI測定の困難さを報告しています。

セキュリティ投資のROIを適切に評価するには、複数の指標を組み合わせる必要があります。これにはインシデント対応時間の短縮、検出されたランサムウェア攻撃の数、防止されたダウンタイムなどの定量的指標と、コンプライアンス体制の強化やブランド保護などの定性的指標が含まれます。また、平均検知時間(MTTD)と平均復旧時間(MTTR)の短縮も重要な評価指標となります。これらを総合的に評価することで、経営層にもセキュリティ投資の価値を明確に示すことが可能になります。

段階的導入のベストプラクティス

EDRソリューションの導入は一度に全社展開するよりも、段階的なアプローチが成功率を高めます。Gartnerのレポートによれば、段階的導入を採用した組織は、全社一斉導入と比較して23%高い成功率を達成しています。

まず、限定されたエンドポイント群でパイロット展開を行い、実環境での性能や運用への影響を評価します。次に、検出されたアラートの処理手順や対応プロセスを確立します。これにより、本格導入時のセキュリティチームの負担を軽減できます。また、部門ごとに優先順位をつけて展開することで、重要な業務システムへの影響を最小化しながら、より広範な保護を実現できます。導入の各フェーズにおいて、検出精度や誤検知率などの主要指標を継続的に評価し、必要に応じて設定を最適化することが重要です。

統合運用体制の構築

EDRソリューションを既存のセキュリティインフラストラクチャと効果的に統合することは、全体的な防御態勢を強化する上で不可欠です。しかし、多くの組織ではシステム間の連携不足により、セキュリティツールの効果が最大限に発揮されていません。IDCの調査によれば、セキュリティツールを適切に統合した企業は、インシデント対応時間を平均45%短縮しています。

効果的な統合には、SIEMやSOARプラットフォームとの連携が重要です。これにより、複数のセキュリティシステムからのアラートを集約し、より包括的な脅威分析が可能になります。また、クラウドセキュリティサービスとの連携により、オンプレミスとクラウド環境の両方をカバーする統合的な保護体制を構築できます。さらに、インシデント対応プロセスとの統合により、検知から対応までのワークフローを自動化し、対応時間の短縮を実現します。

持続可能な運用モデルの確立

ランサムウェア対策ツールの導入後も、継続的な運用体制の維持が防御効果の持続には不可欠です。Forresterの調査によれば、セキュリティツール導入後に適切な運用体制を確立できなかった組織の58%が、1年以内に期待した効果を得られなくなっています。

持続可能な運用モデルには、セキュリティチームのスキル向上のための継続的なトレーニングプログラムが重要です。また、検出ルールやポリシーの定期的な見直しと更新により、最新の脅威に対応できる体制を維持します。インシデント対応訓練の定期的な実施も、実際の攻撃発生時に迅速かつ効果的に対応するための準備となります。さらに、経営層への定期的な報告を通じて、セキュリティ投資の価値と必要性への理解を継続的に深めることが、長期的な防御体制の維持には不可欠です。

インシデント対応計画と継続的なセキュリティ体制の維持管理

インシデント対応計画の重要性

組織がランサムウェア攻撃などのセキュリティインシデントに直面した際、事前に策定された対応計画の有無が被害の規模を大きく左右します。インシデント対応計画は、単なる文書ではなく、危機的状況における組織の行動指針となります。この計画が適切に策定されていれば、技術チームは混乱の中でも明確な判断基準に基づいて行動でき、経営層は事業継続の観点から適切な意思決定を行うことができます。

特にEDRツールを導入している環境では、アラートの優先順位付けや初期対応の自動化など、計画に基づいた迅速な対応が可能となります。しかし多くの組織では、計画の策定は行っていても定期的な見直しや訓練が不足しており、実際のインシデント発生時に機能しないケースが少なくありません。計画は少なくとも年に2回の見直しと四半期ごとのシミュレーション訓練が推奨されており、これらを怠ることは潜在的なリスクを増大させることになります。

EDRと連携したインシデント対応プロセス

最新のEDR製品は単なる検知ツールではなく、インシデント対応プロセス全体をサポートする統合プラットフォームへと進化しています。効果的な対応プロセスを構築するためには、EDRの機能を最大限に活用したワークフローの設計が不可欠です。特に重要なのは、EDRが検知した脅威に対する初動対応の自動化と人的判断が必要なポイントの明確化です。

多くの組織ではEDRの導入後も従来の対応プロセスを踏襲しており、ツールの機能を活かしきれていません。最新のEDR製品が提供する自動隔離機能やAIによる脅威分析、フォレンジック情報の自動収集などの機能を対応プロセスに組み込むことで、セキュリティチームの負担を軽減しながら対応速度を向上させることができます。また、複数のセキュリティツールから得られる情報を一元管理するSOAR(Security Orchestration, Automation and Response)との連携も検討すべきポイントです。効率的なプロセス設計により、平均対応時間を50%以上短縮した事例も報告されています。

定期的なセキュリティ評価と脆弱性管理

継続的なセキュリティ体制の維持には、定期的な評価と脆弱性管理が不可欠です。とりわけランサムウェアのような標的型攻撃は、既知の脆弱性を悪用するケースが多く、システム全体の脆弱性を把握し優先順位を付けて対処することが効果的な防御につながります。EDR製品の多くは脆弱性スキャン機能を内蔵しており、エンドポイントの脆弱性を継続的に評価することが可能です。

効果的な脆弱性管理のためには、脆弱性の発見から修正までの目標時間(SLA)の設定とパッチ適用の優先順位付けルールの明確化が重要です。特に重要なのは、すべての脆弱性に同等のリソースを割くのではなく、組織の環境やビジネスリスクに基づいて優先順位を決定することです。最新のEDR製品は、検出された脆弱性の実際の悪用可能性や、過去の攻撃パターンに基づいた脅威インテリジェンスを提供しており、これらの情報を活用することで効率的な脆弱性管理が実現できます。

セキュリティチームの育成と技術力向上

最高級のEDRツールを導入していても、それを運用するセキュリティチームの技術力が不足していれば、期待される効果は得られません。継続的なセキュリティ体制の維持には、技術者の育成と最新の脅威に関する知識のアップデートが欠かせません。特にランサムウェア対策においては、攻撃手法が急速に進化しているため、定期的なトレーニングプログラムの実施が重要です。

効果的な育成プログラムには、実践的なシミュレーション訓練、インシデント対応の振り返り、業界カンファレンスへの参加などが含まれます。また、EDRベンダーが提供するトレーニングプログラムも活用すべきです。経験豊富なセキュリティプロフェッショナルの採用が困難な現状では、社内人材の育成に投資することが長期的なセキュリティ体制の強化につながります。最近の調査では、定期的なトレーニングを受けているセキュリティチームは、そうでないチームと比較してインシデント検知時間が平均40%短いという結果も報告されています。

経営層との効果的なコミュニケーション

セキュリティ体制の維持には、技術面だけでなく組織的な支援も不可欠です。特に経営層からの理解と継続的な投資を得るためには、セキュリティ状況を経営課題として適切に伝えるコミュニケーション戦略が重要です。多くのセキュリティ責任者は技術的な詳細に焦点を当てがちですが、経営層が求めるのはビジネスリスクと投資対効果の観点からの説明です。

効果的なコミュニケーションのためには、セキュリティメトリクスを経営指標と関連付けて報告することが有効です。例えば、EDRツールの導入によるインシデント対応時間の短縮が、事業中断リスクの軽減にどのように貢献するかを定量的に示すことで、経営層の理解を得やすくなります。また、同業他社のセキュリティインシデント事例や規制要件の変化など、外部環境の変化も積極的に共有すべきです。経営層との信頼関係を構築することで、インシデント発生時の迅速な意思決定や、必要なセキュリティ投資の承認がスムーズになります。

まとめ

現代のサイバーセキュリティ環境において、ランサムウェアは単なるファイル暗号化から二重・三重恐喝戦略へと進化し、企業の存続を脅かす重大な脅威となっています。

特に医療、製造、金融、公共セクターといった業界は高リスク対象となっており、業界特性に応じた防御策の構築が不可欠です。

ランサムウェア攻撃による経済的影響は身代金だけでなく、システムダウンタイムや信頼喪失など多岐にわたり、完全復旧までには平均8.8日を要し、その損失は身代金の5〜10倍に達することもあります。

効果的な防御には多層防御アプローチが必須であり、EDRといった高度なセキュリティ製品の導入と運用体制の確立が重要です。

同時に、インシデント対応計画の策定と定期的な訓練、バックアップ戦略の強化、従業員教育も欠かせません。

さらに、セキュリティ投資の効果を経営層に示す能力や、業界ごとの法規制への適切な対応も、総合的なサイバーセキュリティ体制の確立において極めて重要な要素となります。

企業のセキュリティ対策なら「Wit One」にお任せください!

サイバー攻撃の手口は年々巧妙化し、従来の対策だけでは防ぎきれないケースも増えています。とはいえ、専門知識を持つ人材や24時間体制のSOC運用を自社で確保するのは、大きな負担にもなりかねません。

Wit Oneなら、XDRやEDRを活用した常時監視体制を低コストで実現可能。経験豊富なアナリストが、24時間365日体制でインシデントに対応し、ビジネスの安心・安全を支えます。

最小限の負担で最大のセキュリティ効果を得たい企業様は、ぜひ一度ご相談ください。