ビジネスや教育、ヘルスケアの現場で注目されているのが「ゲーミフィケーション」です。

これはゲームの要素や仕組みを、ゲーム以外の文脈に応用することで、ユーザーの行動や意欲を引き出す手法を指します。

とくに注目すべきなのが、行動変容を促すために設計された「ゲーミフィケーションの6要素」です。

これらの要素は、単なる遊びではなく、目的を達成するための仕組みとして設計されており、効果的に活用することで継続的な行動変化を実現できます。

この記事では、その6つの要素がどのような意味を持ち、どのように実践の中で組み込まれていくのかを解説していきます。

また、教育や組織内研修、健康管理などの具体的な活用例を交えながら、行動変容を起こすための実践的な方法論についても触れてまいります。

ゲームのように楽しみながら、確実に人の行動に変化をもたらす——その鍵となるのが、ゲーミフィケーションの6要素といえるでしょう。

1. なぜゲーミフィケーションに6要素が必要なのか

ゲーミフィケーションの本質は、ユーザーの内発的動機を引き出し、継続的な行動を促すことにあります。

そのためには「楽しい」だけではなく、「続けたくなる」「意味を感じる」「達成感を得られる」といった心理的設計が不可欠です。

ここで注目されるのが、ゲーミフィケーション・デザインにおける「6要素」の存在です。

これは一般社団法人日本ゲーミフィケーション協会が提唱する理論に基づき、ゲームの設計原理を応用して構成されたフレームワークです。

その6要素とは以下の通りです:

- 目的・目標

- ルール

- フィードバック

- 報酬

- 成長

- ストーリー

たとえば、ダイエット支援アプリで考えてみましょう。

ユーザーの目標(減量)を設定し、毎日の食事や運動に対するルール(記録・達成基準)を設けます。

そのうえで、入力に対するフィードバック(アニメーションや評価)、努力に応じた報酬(バッジやランキング)、継続により可視化される成長(グラフの変化)、そしてユーザーが感情移入しやすいストーリー(キャラ設定など)を設計することで、行動継続の確率が大幅に上がります。

重要なのは、これら6つの要素が独立しているのではなく、互いに有機的に絡み合って初めてユーザーの体験が「意味あるもの」へと変化するという点です。

逆に、いずれかの要素が欠落すると、「ただの作業」として捉えられ、離脱を引き起こすリスクも高まります。

行動変容を目指すあらゆる場面において、6要素はデザインの指針となる基盤であり、ゲームの仕組みを“人の成長支援装置”に変える鍵であるといえるでしょう。

2. 6要素の詳細解説とその心理的効果

ゲーミフィケーションの6要素は、それぞれに明確な機能と心理的な狙いがあります。

ここでは各要素がどのように行動変容を促すのかを、具体的に見ていきましょう。

目的・目標(Goal)

ユーザーに「なぜこれをやるのか」という明確な意義を提示する要素です。

たとえば語学学習アプリなら「TOEIC800点獲得」などの目標設定がこれに当たります。

人は目的が曖昧だと途中でモチベーションを失いますが、目標があることで進むべき方向を認識できます。

この要素は「自己決定理論」にも関連し、行動の内発的動機を引き出す役割を果たします。

ルール(Rules)

行動に制約や条件を与えることで、達成感を演出し、挑戦心を高める要素です。

たとえば「1日5問以上解くとボーナスがつく」といった仕組みは、自然なルーティンを形成します。

ルールは難しすぎても簡単すぎても逆効果です。

ユーザーに「ちょうどいい挑戦感」を与えるための設計がカギを握ります。

フィードバック(Feedback)

行動の結果に対して、即時かつ視覚的な反応を返す要素です。

例としては「問題を解いたらアニメーションで正解を祝う」などが挙げられます。

フィードバックがあることで、ユーザーは自身の進捗や成果を認識でき、継続の意欲が湧きます。

心理学では「オペラント条件付け」に該当し、行動を強化する働きがあるとされています。

報酬(Reward)

行動の成果として得られる報酬は、ユーザーの満足感や達成感を高める大切な要素です。

ゲームでのコインやバッジ、ランキングなどがこの典型です。

ただし、外発的報酬に頼りすぎると、報酬がなくなったときに行動が継続されないリスクがあります。

適切な報酬設計には、量・頻度・予測性の調整が求められます。

成長(Progress)

「昨日よりできるようになった」とユーザーが実感できる設計です。

グラフやレベル表示、習得項目のチェックリストなどによって、成長の可視化を促します。

人は変化を感じることで、行動をポジティブに捉える傾向があります。

この視覚的な成長体験は、習慣化や自己効力感の向上に大きく寄与します。

ストーリー(Narrative)

ユーザーが感情的に世界観やキャラクターに没入できる仕組みです。

ストーリーは抽象的な行動にも意味を与え、退屈なタスクを「冒険」や「挑戦」へと変換します。

教育用アプリでは「主人公の成長と連動したカリキュラム」がその一例です。

人は物語を通して学び、記憶しやすくなるため、行動の定着率も高まります。

これら6つの要素は互いに補完関係にあり、バランスよく組み合わせることで、ユーザー体験の質を飛躍的に高めることができます。

その意味で、単一の要素を強化するよりも、6要素を統合的に設計することが、成功するゲーミフィケーションの鍵といえるでしょう。

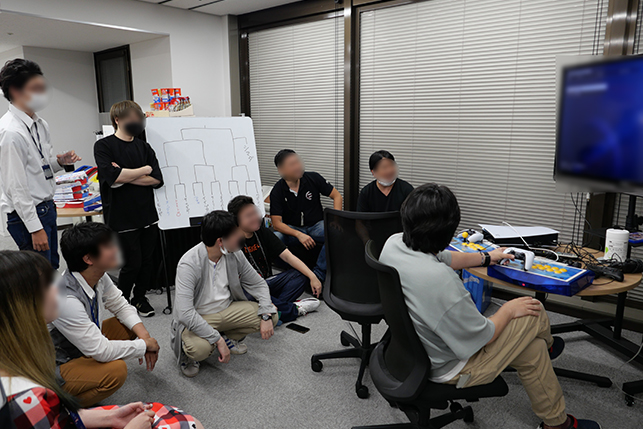

3. 成功するゲーミフィケーション設計事例

6要素を効果的に取り入れた実践事例を分析することで、設計の具体像がより鮮明になります。

ここでは教育・ビジネス・医療の3領域での成功例を見てみましょう。

教育分野:STUDYHACKERのゲーミフィケーション型学習アプリ

STUDYHACKERが提供するアプリでは、「目的=試験合格」「ルール=毎日10分以上学習」など明確な構造が存在します。

問題を解くたびに得点が入り、バッジ報酬や週間ランキングが表示されるなど、報酬・成長・フィードバックの要素も統合されています。

キャラクターの育成ストーリーが進行し、勉強が「義務」から「楽しみ」へと変化する設計が評価されています。

ビジネス分野:Salesforce社の営業育成プログラム

Salesforce社では社内教育にゲーミフィケーションを導入し、社員の営業スキル向上を実現しています。

営業目標を「冒険のミッション」と見立て、達成ごとにポイント・称号・ステージアップといった要素が付与されます。

これにより、目標達成が義務でなく、達成感のあるチャレンジとして認識されるようになりました。

医療分野:糖尿病患者向け健康管理アプリ「mySugr」

mySugrは糖尿病患者の行動改善を支援するアプリで、血糖値の記録や食事管理などの習慣化に成功しています。

アプリ上でユーザーが「モンスター」と共に旅をする形式を取り、記録や管理がゲーム感覚で行える仕組みが構築されています。

記録をつけるとモンスターが成長し、達成度が可視化されることにより、継続率は大幅に向上しました。

これらの成功事例に共通しているのは、6要素が適切に機能している点にあります。

目的の明確化、挑戦の設計、報酬や成長の可視化、物語性による感情移入——それらが「ユーザーに寄り添う設計」として一体化しているのです。

ゲーミフィケーションは単なるゲーム要素ではなく、心理的な設計戦略の結晶といえるでしょう。

4. 活用における注意点と失敗要因

ゲーミフィケーションの6要素は強力なフレームワークですが、設計や運用の方法を誤ると逆効果になることがあります。

本章では、具体的な注意点と失敗パターンを整理し、導入時に避けるべき落とし穴について解説します。

表面的な「ゲーム要素」の導入で終わってしまう

最も多い失敗例は、「ポイントをつけたからゲーミフィケーション」というように、見かけだけの仕組みに終始してしまうケースです。

たとえば、業務アプリにスタンプ機能をつけただけで「やる気を引き出す」ことを期待しても、本質的な動機づけにはつながりません。

6要素のうち、目的やストーリーなどの内発的動機づけを軽視し、報酬などの外発的要素に偏ると、長期的な成果が得られにくいといえるでしょう。

継続的な更新と調整が不足している

導入時は注目を集めたとしても、そのまま放置してしまうとすぐに飽きられます。

とくにフィードバックや報酬のパターンが単調になると、ユーザーは刺激を感じなくなり離脱していきます。

ゲームと同様に、定期的なアップデートやイベント要素、段階的な成長設計などが求められるのです。

「放置されたゲーミフィケーション」は、むしろ失望感を生み出す原因となるでしょう。

ユーザーの特性や目的に合っていない設計

すべてのユーザーがゲーム的な動機づけに反応するわけではありません。

たとえば、競争が苦手な人にランキングを強要したり、内向的な人にコミュニケーションを促す仕組みを無理に与えたりすると、逆効果になります。

対象ユーザーの年齢層・性格・リテラシー・利用目的を正確に理解し、それに適した要素を組み合わせる必要があります。

ペルソナ設計やUX調査を導入前に行うことが、成功率を高める鍵となります。

成果指標が曖昧で効果が測定できない

ゲーミフィケーションの目的が「なんとなく盛り上げたい」では、その効果を評価できません。

行動変容の具体的な指標——たとえば「初回利用後の継続率」「ログイン頻度」「達成ミッション数」など——をあらかじめ設定し、定期的に検証する必要があります。

このPDCAサイクルがなければ、何が効果的だったのか分からず、改善にもつながりません。

技術依存による過剰設計

昨今はツールやプラットフォームが豊富になった反面、必要以上に複雑なシステムを構築してしまう例も増えています。

結果として、運用コストが高騰し、メンテナンスができなくなることもしばしばです。

本来の目的は「行動変容を促す」ことであり、必ずしもARやVRなどの高度技術を使う必要はありません。

目的に合った最小限の構成で、効果的に6要素を取り入れる方が現実的かつ持続的です。

以上のように、ゲーミフィケーションの活用には多くの落とし穴が存在します。

成功させるためには、導入前の戦略立案、継続的な改善、ユーザー理解、明確な指標設定が必須といえるでしょう。

単なる「おもしろそう」ではなく、「目的と設計意図に基づいた導入」が成功を左右する決定要因となります。

5. 導入手順と改善のサイクル

ゲーミフィケーションを効果的に活用するためには、思いつきで導入するのではなく、段階的なプロセスに基づいた設計と運用が欠かせません。

ここでは、導入の流れを「設計・実装・評価・改善」の4段階に分けて解説し、6要素を活かしたPDCAサイクルの構築方法をご紹介します。

設計フェーズ:目的と対象ユーザーの明確化

最初のステップは、「何のためにゲーミフィケーションを導入するのか」という目的設定です。

これは単に“楽しくする”では不十分で、「定着率の向上」「自主的な行動促進」「教育効果の可視化」など、具体的な行動指標に落とし込む必要があります。

さらに、その対象となるユーザー像を明確にし、行動傾向やモチベーションのタイプ(Bartleの4分類など)を分析します。

このフェーズで誤ると、後続の設計すべてがズレてしまうため、慎重なリサーチと仮説設定が求められます。

実装フェーズ:6要素に基づいた仕組みの構築

次に、6要素(目的・ルール・フィードバック・報酬・ストーリー・自由度)をベースに、具体的な体験設計を行います。

たとえば、研修アプリであれば「達成目標(目的)→テスト形式(ルール)→正誤判定の即時表示(フィードバック)→称号やバッジの獲得(報酬)→社内の成功ストーリーの活用(ストーリー)→複数の進行ルート(自由度)」といった設計が可能です。

重要なのは、これらの要素が断片的ではなく、有機的につながっていることです。

とくに、目的とストーリーが一貫性を持つかどうかが、ユーザーの感情的な没入度を左右します。

評価フェーズ:データに基づいた効果検証

導入後は、行動ログやアンケートを活用して効果を数値的に測定します。

たとえば、初回利用者の3日後継続率、一定期間内のタスク完了数、報酬獲得率の推移などを定点観測し、目標値と照らし合わせて評価します。

また、ユーザーの声を収集し、「面白さ」「分かりやすさ」「モチベーションの変化」といった主観的な指標も併用することで、より立体的な評価が可能になります。

このフェーズを怠ると、何が成功・失敗要因だったのかが不明のままになり、改善につながりません。

改善フェーズ:小さな修正を繰り返す

評価結果をもとに、設計の一部を調整・追加するサイクルに移行します。

たとえば、報酬が思ったほど機能していない場合は、報酬内容やタイミングを見直す。

ユーザーの離脱が特定のステップで多いなら、その前後のインターフェースや情報量を調整するなど、データドリブンな修正が必要です。

この改善フェーズを繰り返すことで、ゲーミフィケーションは次第に「自社向けに最適化された仕組み」として成熟していきます。

また、半年〜1年スパンでリブランディングや「シーズン制」などを導入し、常に新鮮な体験を提供し続けることも長期運用では有効です。

ゲームと同じく、飽きさせない設計と運用力が鍵といえるでしょう。

まとめ:6要素を活かしたゲーミフィケーションの可能性

ゲーミフィケーションの6要素(目的、ルール、フィードバック、報酬、ストーリー、自由度)は、単なる“楽しい”体験を提供するための仕組みではありません。

それらは、ユーザーの内発的動機に働きかけ、行動変容を持続的に促す「心理的設計の核」となる考え方です。

本記事では、6要素それぞれの具体的な役割や活用例、導入時の注意点、そしてPDCAを含めた改善のサイクルまでを詳細に解説しました。

これにより、単発的な演出や報酬設計に留まらず、「なぜその仕組みが有効なのか」を論理的に理解したうえで設計できるようになります。

実際、多くの成功事例では6要素が効果的に組み込まれており、社員研修、教育アプリ、健康促進プログラムなど、多様な分野で成果を上げています。

一方で、これらの要素の一部だけを取り入れた表面的な実装では、「初回利用はされたが継続されない」「期待した行動が促せない」といった結果に終わるリスクも高くなります。

成功に導くためには、まずユーザーの行動と感情を深く理解し、最適な6要素を組み合わせて設計すること。

さらに、導入後も定期的な検証と改善を行い、「仕組みを育てていく」姿勢が不可欠です。

このような視点でゲーミフィケーションを扱うことで、単なる話題性にとどまらず、事業成果に直結する強力な施策となるでしょう。

今後はAIやメタバースといった新技術との融合も期待され、6要素の応用範囲はさらに広がっていくはずです。

貴社が取り組むプロジェクトにおいても、ゲーミフィケーションの本質的価値を見極め、戦略的に活用することが重要だといえるでしょう。

ゲーミフィケーションや行動変容に関心のある方へ

私たちと一緒に“新しいしかけ”を考えてみませんか?

Wit Oneではこれまで、ゲーム開発やローカライズ、SNS運用などを通して、

ユーザーの心を動かす体験設計に向き合ってきました。

その知見を活かし、現在はゲーミフィケーションや地方創生への応用にも挑戦中です。

「住民参加を促す施策を考えたい」「エンタメ的な要素で課題を解決できないか?」

──そんなお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度お話をお聞かせください。

企画の壁打ちからでも大歓迎です!