英語学習を始めたものの、「なかなか続かない」「飽きてしまう」「成長が実感できない」と感じたことはありませんか?

語学学習は継続がカギですが、現実には継続が最も難しい課題でもあります。

そこで今、多くの教育関係者や学習者から注目されているのが「ゲーミフィケーション(Gamification)」という考え方です。

これは、ゲームに用いられるスコア化・レベルアップ・報酬システムなどの仕掛けを学習プロセスに取り入れることで、楽しみながら継続できるようにする手法を指します。

特に英語学習との相性は非常に良く、苦手意識のある人でも、ゲーム感覚で「やらなければ」から「やりたい」に変えることができるのが大きな魅力です。

この記事では、ゲーミフィケーションの基本的な仕組みから、英語学習との具体的な関係性、相性の良い英語教材の選び方、さらには注意点までを幅広く解説していきます。

英語をもっと楽しく、もっと自分らしく学ぶためのヒントを得たい方は、ぜひ最後までご覧ください。

あなたにぴったりの教材と出会い、英語学習が続けられるきっかけになることが期待されます。

英語学習とゲーミフィケーションの関係とは?基本からわかる導入効果

代表的なゲーミフィケーション英語教材5選【2025年最新版】

ゲーミフィケーションの概念が広まるにつれ、英語学習にもその要素を取り入れた教材やアプリが急速に増えています。

しかし、選択肢が多いからこそ「どれを選べば良いのかわからない」と感じる人も多いのではないでしょうか。

ここでは2025年現在、多くの学習者に支持されている代表的なゲーミフィケーション英語教材を5つ厳選し、それぞれの特徴や活用のポイントを詳しく紹介します。

① Duolingo(デュオリンゴ)

Duolingoは、世界で最もダウンロードされている語学学習アプリのひとつであり、ゲーミフィケーションの代名詞ともいえる存在です。

学習者は「XP(経験値)」を稼ぎながらレベルアップし、毎日続けることで「連続日数」や「炎のマーク」を維持するなど、数多くのゲーム的な要素が盛り込まれています。

間違えてもペナルティが軽く、気軽に何度でも挑戦できる点も魅力です。

スピーキング、リスニング、単語、文法と多岐にわたる問題形式が用意されており、初心者から中級者まで幅広く対応しています。

② Praktika.ai(プラクティカ)

Praktika.aiは、AIキャラクターとリアルタイムで英会話ができるアプリで、主にスピーキング力を鍛えることに特化しています。

3Dアバターの講師と旅行やビジネスなどのシチュエーションをもとに会話を進めることで、まるでRPGのような没入感が得られます。

発音評価や感情分析といった技術も導入されており、ゲーミフィケーションだけでなくAI学習の最前線を体験できる教材です。

英語を「実際に使う」練習ができる点で、アウトプットが不足しがちな日本の学習者にとって非常に効果的だといえるでしょう。

③ ELSA Speak(エルサスピーク)

ELSA Speakは、発音矯正に特化したアプリで、アメリカ英語の発音をAIが自動採点し、フィードバックしてくれる点が大きな特長です。

学習者の発音を音素単位で分析し、どの部分が弱いかを可視化することで、個別最適化されたトレーニングが可能となります。

「発音スコア」や「進捗メーター」、「目標達成バッジ」などのゲーミフィケーション設計も優れており、発音に自信がない人でも楽しみながら改善に取り組めます。

④ Busuu(ブスー)

Busuuは、語学学習とSNSの機能を融合させたユニークなサービスです。

世界中の学習者とつながることができ、自分の英作文を他の学習者に添削してもらったり、逆に添削したりすることで「社会的報酬」が得られます。

また、学習プランの進行に応じてバッジが獲得できたり、目標を達成すると通知が届くなど、継続を後押しする仕組みが充実しています。

他者と関わりながら学ぶスタイルは、孤独になりがちなオンライン学習の課題を補完してくれるでしょう。

⑤ Palkids(パルキッズ)

Palkidsは、主に未就学児〜小学生を対象とした家庭向け英語教材で、「親子で取り組む英語習慣化」がコンセプトです。

CD音源やアプリを使った聞き流し学習に加え、ミッション達成型の進捗管理やごほうびステッカーなど、子どもが楽しく続けられる工夫が豊富に詰まっています。

保護者には管理ツールが提供されており、進捗や理解度を把握しながら、学習のフォローができる点も安心材料です。

小さな子どもにとっての「ゲーム」とは、必ずしもスマホ画面の中にあるとは限りません。

シールや紙教材を使ったアナログな仕掛けも、立派なゲーミフィケーションといえるのです。

これらの教材は、単に「楽しい」だけではなく、継続性・達成感・可視化といった観点からも優れた設計がなされています。

それぞれ異なるアプローチを持っていますが、共通しているのは「学びを行動に変える仕掛け」が施されているという点です。

自分の学習スタイルや弱点、生活リズムに合った教材を選ぶことが、ゲーミフィケーションを活かすうえで何よりも重要だといえるでしょう。

英語教材におけるゲーミフィケーション要素とは?見極め方と活用法

ゲーミフィケーションとひと口にいっても、その要素は多岐にわたります。

英語教材に導入される場合、どの要素がどのように学習効果に結びついているかを理解することで、教材選びの精度が高まり、結果として学習効率を大幅に上げることができます。

ここでは、代表的なゲーミフィケーション要素を整理し、それぞれの特徴や活用法を具体的に解説していきます。

① ポイント・スコア・レベルアップ制度

最も代表的なゲーミフィケーション要素は「ポイント」や「スコア」の付与、さらに「レベルアップ」などの段階的な成長システムです。

英語教材においては、単語を覚えるごとにポイントが加算されたり、連続して正解することでボーナススコアが得られるといった仕組みが導入されています。

こうした可視化は、学習者に「自分が成長している」という実感を与え、モチベーションの維持につながります。

Duolingoの「XP」やELSA Speakの「発音スコア」などは典型的な例で、学習成果を即座に数値で示すことで、継続の動機を自然に生み出しています。

人は進歩が見えると、それを維持したくなる傾向があるため、この仕組みは非常に効果的だといえるでしょう。

② バッジ・称号・ミッション達成

次に重要なのが「バッジ」や「称号」といった報酬設計です。

「10日連続で学習したらバッジを獲得」「特定の課題をクリアすると称号がアンロックされる」といった仕組みは、学習の過程をゲーム的に演出します。

このタイプの仕組みは、とくに短期的なモチベーションに有効です。

例えば、普段であれば勉強をやめてしまうところでも、「あと1問解けばバッジがもらえる」という仕掛けによって、自然ともう一歩踏み込むことができます。

これは心理学でいう「オペラント条件付け」に基づいた設計で、人間の行動を強化する効果があるといえるでしょう。

③ ストーリー性・キャラクター要素

教材によっては、ストーリーやキャラクターを取り入れることで、学習に「意味」や「感情」を結びつけています。

Praktika.aiのように、AIキャラクターと対話しながら旅行やビジネスシーンをシミュレーションする教材は、まるでゲームの世界に入り込むような没入感を与えます。

この没入感は、学習を「義務」ではなく「冒険」や「体験」として捉えるきっかけになります。

また、キャラクターとのやり取りやストーリー展開は、単なる知識習得にとどまらず、「実際に使える英語」への橋渡しとなります。

ゲーム内の状況に応じて英語を使うことで、座学では得られない実践感覚を養うことができるのです。

④ 即時フィードバック

学習効率を高めるうえで不可欠なのが「即時フィードバック」です。

英語学習では、正しいか間違っているかがすぐに分かることが重要で、特に発音やリスニングでは即座の反応が効果的です。

ELSA Speakでは、発音を音素単位で分析し、その場で「この音が弱い」「母音が曖昧」といったフィードバックが返ってきます。

また、Duolingoでは回答直後に正誤が表示され、誤答した場合も軽いペナルティと再挑戦がすぐ可能です。

こうした即時性は、学習者の注意を維持し、改善点をすぐ修正できる点で大きな効果を発揮します。

⑤ 習慣化を支援する仕掛け

ゲーミフィケーションの中でも特に重要なのが「習慣化支援」です。

連続学習日数の記録やリマインダー通知、目標時間の達成メーターなどは、日常生活の中で自然と学習を定着させるための工夫です。

Duolingoの「炎マーク」やBusuuの「リマインダー通知」は、こうした習慣化支援の典型的な例です。

習慣が形成されれば、意志の力に頼らなくても学習を続けられるようになります。

これは英語学習において最大の課題である「三日坊主」を防ぐうえで極めて有効な仕組みです。

⑥ 自分に合った要素を見抜くコツ

最後に大切なのは、「自分に合ったゲーミフィケーション要素を選ぶこと」です。

競争心が強い人にはランキングやスコアボードが合いますが、プレッシャーに弱い人には逆効果になることもあります。

一方、物語やキャラクターに魅力を感じやすい人は、ストーリー性を重視した教材の方が長続きするでしょう。

つまり、教材選びの際には「自分の性格」や「モチベーションの源泉」を考慮する必要があります。

ゲーム的要素は万能ではなく、人によって刺さるポイントが異なるため、適切に見極めることが成果を左右するといえるでしょう。

以上のように、ゲーミフィケーション要素は多様であり、それぞれが異なる学習者ニーズに応えるものです。

ポイント、報酬、ストーリー、フィードバック、習慣化支援の5つを理解し、自分に合った教材を選ぶことで、英語学習は大きく変わるといえるでしょう。

年代別・目的別に最適なゲーミフィケーション教材を選ぶ方法

ゲーミフィケーションを取り入れた英語教材は、その構造や内容の工夫によって学習の継続性とモチベーションを高めることが可能です。

しかし、すべての教材がすべての人に合うわけではありません。

年齢やライフステージ、英語学習の目的によって、選ぶべき教材は大きく変わってきます。

ここでは「子ども」「中高生」「大学生・若手社会人」「中年層以上の社会人」の4つの層に分けて、どのような教材が適しているか、また選ぶ際の注意点も含めて具体的に解説していきます。

■ 子ども(幼児〜小学生)

この年代にとっては、「英語が楽しいかどうか」が最も重要です。

英語に触れることそのものが習慣化されるかどうかが将来の英語力に大きな影響を与えます。

おすすめは、Palkids や 英語絵本アプリ、歌やアニメと連動した教材です。

ごほうびステッカー、ポイント、ゲーム形式のクイズ、親子で一緒に進められるタスクなどが盛り込まれた教材が最適です。

また、保護者が子どもの進捗を管理・支援できる機能があるかどうかも重要です。

小学生低学年までは特に「1人では学べない」ことを前提に設計されている教材の方が継続率は高い傾向にあります。

■ 中高生(中学〜高校)

この層では、英語学習が受験や学校の成績と密接に結びついてくるため、**「結果につながる設計」**が必要です。

ゲーム要素が強すぎて学習内容が薄い教材よりも、語彙・文法・読解などの基礎をしっかり押さえつつ、楽しさも感じられるバランス型の教材が適しています。

DuolingoやスタディサプリENGLISHのような、進捗が可視化される教材がおすすめです。

バッジ機能や連続学習の記録があると、目標管理がしやすくなります。

一方で注意すべきは、「ゲーミフィケーション=簡単・ラク」と勘違いしてしまうこと。

受験英語に直結しない内容の教材を優先すると、実際の試験対策に差が出る可能性があります。

そのため、あくまで「補助的な教材」として活用するのが理想的といえるでしょう。

■ 大学生・若手社会人(18〜30代)

この年代は、「英語で何をしたいのか?」が明確になり始める時期です。

留学、就職、資格取得、プレゼンなど、実践的なスキルが求められる場面が増えるため、アウトプット重視の教材が有効です。

おすすめは、Praktika.aiやELSA Speakです。

AIキャラクターと会話したり、発音をリアルタイムで評価してもらえる仕組みは、実践の場を想定したトレーニングにぴったりです。

さらに、目標達成型のバッジ、チャレンジ、ランキングなどが用意されているため、ゲーム感覚で自分を高めていく感覚が得られます。

注意点としては、スキルの習得が可視化されにくい場合があることです。

たとえば発音が改善しても点数には出にくい場面では、自分で記録をつけたり定期的に模試を受けるなど、補完的な取り組みも併用するとよいでしょう。

■ 中年層以上の社会人(30代〜)

この年代になると、英語学習の動機は「必要に迫られて」か「趣味・教養として」というケースが多くなります。

時間が限られていたり、集中力にバラつきがあったりするため、短時間でも達成感を得られる教材が効果的です。

おすすめは、BusuuやDuolingoのような、短時間で進捗が見えるアプリです。

特にBusuuはSNS型の学習プラットフォームで、添削やフィードバックを通じて他者と交流できるため、孤独感なく学習を続けやすいという利点があります。

また、習慣化が非常に重要な世代でもあります。

1日5分でも「英語に触れることが当たり前」となるような通知機能やリマインダー付きのアプリは、生活にうまく組み込みやすいでしょう。

注意点としては、過度に派手なゲーム要素に違和感を感じてしまい、逆に冷めてしまうケースもあることです。

見た目だけが「ゲーミフィケーション風」で中身が伴わない教材は避け、実用性を伴った設計かどうかを確認する必要があります。

このように、ゲーミフィケーション英語教材は年齢や目的によって選び方が大きく変わってきます。

「楽しさ」は全世代共通のキーワードですが、「楽しいだけで終わらない」ためには、学習者自身の目的やライフスタイルに寄り添った選定が欠かせません。

自分に合った教材を選び、最も自然に、無理なく、毎日触れられる形で英語学習を生活に組み込むことが、長期的な成果につながるといえるでしょう。

うまくいかないケースから学ぶ!ゲーミフィケーション英語学習の落とし穴

ゲーミフィケーションは、学習者のやる気を引き出し、習慣化を支えるための非常に強力な手法です。

しかし、どんなに優れた仕組みでも、誤った使い方をすれば逆効果になることがあります。

ここでは、英語学習にゲーミフィケーションを導入する際によく見られる「落とし穴」と、それを避けるための対策について具体的に見ていきましょう。

■ 目的と手段の逆転現象

最も典型的な失敗例が、「学習の目的がゲームのスコアやバッジ取得にすり替わってしまう」ことです。

本来は英語力を高めるために使うべきアプリが、いつの間にか「ランキング上位に入るための道具」になってしまうことがあります。

たとえば、Duolingoの連続学習ボーナスやXPランキングはモチベーション維持に有効な一方で、「炎のマークを消したくないからログインだけしてすぐ終える」という形骸化した行動につながる可能性があります。

これでは本末転倒です。

対策としては、「今週は〇〇を学ぶ」といった学習目標の設定を自分で行うことです。

アプリの設計に流されるのではなく、自分で目的を明確に持って学習を使いこなす姿勢が大切といえるでしょう。

■ ゲーム要素に依存しすぎる

ゲーミフィケーションの報酬設計や達成感は確かに魅力的ですが、それに依存してしまうと、報酬がないと学習できなくなってしまいます。

いわば「ニンジンがないと走れない馬」のような状態です。

この状態では、一度ゲーム性の薄い教材に触れた瞬間、やる気がゼロになってしまいます。

また、報酬をすべて取り終えた瞬間に「もう学ぶ理由がない」と感じてしまう人も少なくありません。

このようなリスクを防ぐには、「内発的動機づけ」を意識的に育てることが必要です。

たとえば、「英語を使って旅行したい」「外国人の友達を作りたい」「洋書を読みたい」といった自分の興味や目標に基づいた理由づけがあれば、報酬がなくても学習を継続できる可能性が高まります。

■ ゲーム性が強すぎて内容が薄い教材に注意

一部の教材には、ゲーム性だけが先行し、英語の内容が浅かったり、実用性に乏しかったりするものも存在します。

たとえば、ひたすら単語を選ぶだけのクイズ形式や、解答を暗記すれば正解できる反復型のアプリなどは、深い理解や運用能力にはつながらない恐れがあります。

このような教材では、「できた気になる」状態に陥りやすく、実際の英会話や文章作成でまったく通用しないことも少なくありません。

対策としては、「どの技能(スピーキング・リスニング・ライティング・リーディング)に効果があるのか」を意識して教材を選び、場合によっては複数の教材を組み合わせて総合力を補うことが重要です。

■ 複数の教材に手を出しすぎて挫折

ゲーミフィケーション教材の魅力に惹かれ、ついあれこれとダウンロードしてしまい、結局どれも中途半端になってしまうというパターンもよく見られます。

このような「教材ジプシー状態」では、学習の深まりや定着が妨げられるだけでなく、「何をどれだけ学んだか」が可視化されないため、自己評価ができなくなります。

この問題を防ぐには、「最初の1つを決めて、2週間はそれだけを使う」というルールを設けると良いでしょう。

そのうえで、学習履歴や成果をメモしておき、自分に合っているかどうかを定期的に振り返ることが有効です。

■ プレッシャー型ゲーミフィケーションの副作用

ゲーミフィケーションには「競争型」と「協力型」の要素があります。

ランキングやスコア競争は一部の人にとってはモチベーションになりますが、他人と比較して自信を失いやすい人にとっては逆効果になりかねません。

「他の人はこんなに進んでいるのに、自分は…」という思考に陥ると、自己肯定感が下がり、結果として学習を放棄してしまう危険があります。

このような場合は、「自分の中での成長」に焦点を置く教材や機能を活用しましょう。

たとえば、日記形式で記録を残す、AIとの対話形式で他人と比較されない教材を選ぶなど、自分のペースを守れる学習設計が理想的です。

以上のように、ゲーミフィケーションは非常に有用な手法ではありますが、その効果は「どう使うか」に大きく左右されます。

正しく使えば学習が驚くほど楽しく、続けやすくなりますが、間違った使い方をすると逆に学習効率を下げる要因にもなり得ます。

だからこそ、ゲーミフィケーションに過度な期待を寄せるのではなく、目的・仕組み・使い方を理解し、自分に合ったスタイルで取り入れることが、最大の成果につながるといえるでしょう。

まとめ:楽しく学び続けるために、教材選びに必要な視点とは

ゲーミフィケーションは、英語学習を「続かない苦行」から「楽しく続けられる習慣」へと変えるための強力な手法です。

スコアやバッジ、ストーリー、即時フィードバックなど、多彩なゲーム的要素を取り入れることで、学習者の意欲を高め、継続をサポートします。

しかし、その効果は万能ではありません。

むしろ、使い方を誤れば本来の学習目的から外れてしまうリスクもあります。

そこで重要になるのが、「目的意識をもった教材選び」です。

ゲーミフィケーションがうまく機能するのは、「自分がどんな英語力を身につけたいのか」「どんな方法なら続けられそうか」を明確にしたうえで、適切な仕組みが組み込まれた教材を選んだ場合です。

今回ご紹介した教材——Duolingo、Praktika.ai、ELSA Speak、Busuu、Palkids——はいずれもゲーミフィケーションの要素を巧みに活用し、初心者から中級者まで幅広い層に対応できる設計となっています。

どの教材にも共通して言えるのは、「学習行動の自動化」と「達成感の提供」がしっかり組み込まれていることです。

また、年齢や生活スタイルによっても最適な教材は変わります。

子どもには視覚的な楽しさや保護者との連携が重要であり、学生には試験対策と組み合わせた設計が求められます。

社会人にとっては短時間での達成感と、習慣化のしやすさが鍵になります。

そのため、英語教材を選ぶ際には、次のようなチェックリストが有効です:

- ✅ この教材は、今の自分の学習目的に合っているか?

- ✅ ゲーミフィケーション要素が、自分の性格に合っているか?

- ✅ 進捗や成果が可視化される設計になっているか?

- ✅ 学習習慣を支える機能(通知、カレンダー、記録など)があるか?

- ✅ 長期的に続けられそうな仕掛けがあるか?

こうした視点で選び抜いた教材は、単なるアプリではなく、あなたの英語学習の「相棒」となるはずです。

楽しみながら学び、無理なく続け、気づけば英語が「日常の一部」になっている——

そんな未来を実現するには、自分にとっての“続けられる仕組み”を持つ教材と出会うことが何よりも重要です。

最後にもう一度強調したいのは、「英語学習に必要なのは才能ではなく、設計」だということです。

勉強を努力で乗り切る時代から、「続く工夫で習得する」時代へ。

ゲーミフィケーションを味方にすれば、誰でも“自分らしい学び”を見つけられる時代が、すでに始まっているといえるでしょう。

ゲーミフィケーションや行動変容に関心のある方へ

私たちと一緒に“新しいしかけ”を考えてみませんか?

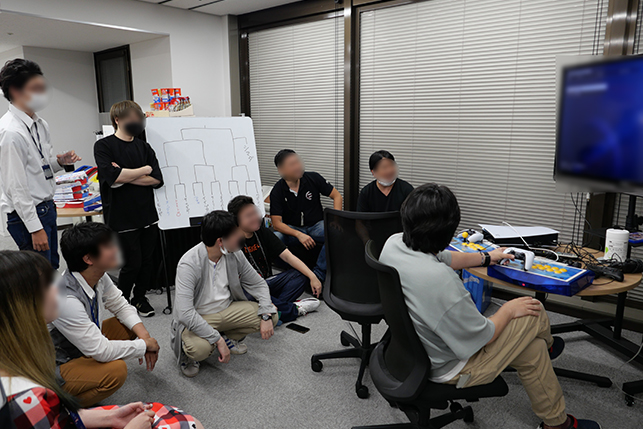

Wit Oneではこれまで、ゲーム開発やローカライズ、SNS運用などを通して、

ユーザーの心を動かす体験設計に向き合ってきました。

その知見を活かし、現在はゲーミフィケーションや地方創生への応用にも挑戦中です。

「住民参加を促す施策を考えたい」「エンタメ的な要素で課題を解決できないか?」

──そんなお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度お話をお聞かせください。

企画の壁打ちからでも大歓迎です!