ランサムウェア攻撃は近年、単なるファイル暗号化から二重恐喝、さらには三重恐喝へと進化し、その被害規模も拡大しています。

この背景には「Ransomware as a Service」モデルの普及と暗号通貨決済の一般化があります。

現代のランサムウェア攻撃は特定組織を標的とした攻撃へと変化し、フィッシングメール、リモートアクセスの脆弱性、サプライチェーンを経路として侵入します。

特に医療機関、製造業、教育機関、金融サービス、公共機関が重点的な標的となっており、その被害は身代金支払いのみならず、システム復旧、事業中断、信頼喪失など多岐にわたります。

こうした攻撃に対しては、3-2-1バックアップルールやエアギャップの実装といった堅牢なバックアップ体制が最後の防衛線として極めて重要です。

適切な対策を講じるためには、組織の脆弱性を正確に把握し、優先的に保護すべき資産を特定することが不可欠です。

ランサムウェアの脅威と最新動向:企業を標的とした攻撃の実態

ランサムウェア攻撃の進化と現状

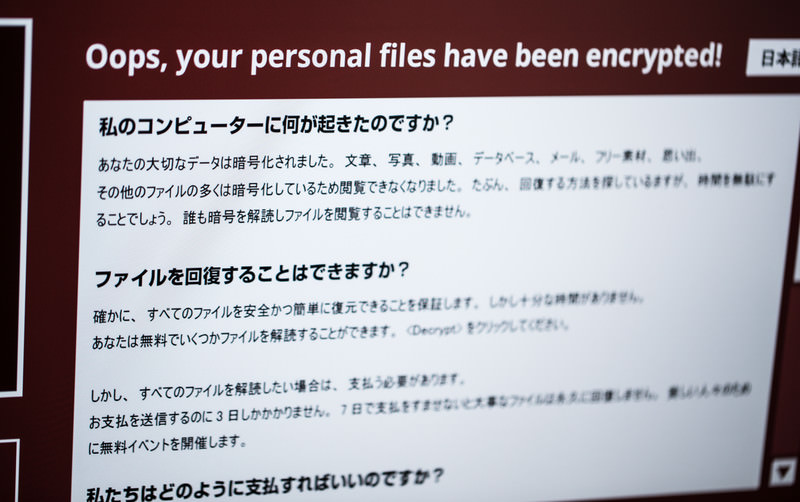

ランサムウェアは近年、攻撃の洗練度と被害規模において急速に進化しています。特に注目すべきは、単なるファイル暗号化から二重恐喝(データ暗号化と窃取した機密情報の公開脅迫)、さらには三重恐喝(前述の手法にDDoS攻撃を加えた戦略)への発展です。企業や組織は、こうした高度化する攻撃手法を理解し、適切な対策を講じる必要があります。

この進化の背景には、「Ransomware as a Service(RaaS)」モデルの普及があります。これにより技術的スキルが低い犯罪者でも高度なランサムウェア攻撃を実行できるようになりました。また、暗号通貨決済の普及も身代金支払いを容易にし、攻撃者にとって魅力的な環境を作り出しています。こうした状況を正しく理解することが、組織の防御戦略構築の第一歩となります。

標的型攻撃の手法と侵入経路

現代のランサムウェア攻撃は、無差別なばらまき型から特定組織を狙った標的型攻撃へと変化しています。攻撃者は組織の価値ある資産や脆弱性を事前に調査し、最大の効果を得られるよう戦略的に攻撃を計画します。主な侵入経路としては、フィッシングメール、RDPなどのリモートアクセスの脆弱性、サプライチェーンを通じた攻撃が挙げられます。

特に懸念すべきは、バックドアの設置や横展開(ラテラルムーブメント)など、攻撃者が長期間にわたって内部ネットワーク内に潜伏する「Advanced Persistent Threat (APT)」の手法を採用していることです。こうした高度な侵入手法を認識することで、単なるエンドポイント保護だけでなく、ネットワーク全体の監視と異常検知の重要性が理解できます。

産業別の被害状況とリスク要因

ランサムウェア攻撃は全業種に影響を及ぼしていますが、特に医療機関、製造業、教育機関、金融サービス、公共機関が重点的な標的となっています。こうした産業が標的とされる理由は、業務停止が許容できないこと、機密データの価値が高いこと、そしてしばしばセキュリティ投資が不十分であることが挙げられます。

例えば医療機関では、患者データの機密性と業務継続の緊急性から身代金を支払う確率が高いと見なされています。同様に製造業では、生産ラインの停止による損失が膨大になるため、攻撃者からすれば理想的なターゲットとなります。こうした業界特有のリスク要因を理解することで、自組織の脆弱性を適切に評価し、優先的に保護すべき資産を特定できるようになります。

復旧コストと組織への影響

ランサムウェア攻撃による被害は単なる身代金の支払いにとどまりません。システム復旧、事業中断、顧客離れ、ブランドダメージ、規制対応など、多岐にわたる間接的コストを考慮する必要があります。IBM Security の調査によれば、ランサムウェア攻撃からの完全復旧には平均284日を要し、コストは約450万ドルに達するとされています。

特に見落とされがちなのが、長期的な信頼喪失とブランド価値の低下です。データ漏洩を伴うランサムウェア攻撃は、顧客や取引先の信頼を著しく損ない、数年にわたる取引機会の損失につながる可能性があります。こうした全体的な影響を正確に理解することで、セキュリティ投資の適切な優先順位付けとリソース配分が可能となります。

効果的なバックアップ戦略の重要性

ランサムウェア対策において、堅牢なバックアップ体制は最後の防衛線として極めて重要です。しかし現代のランサムウェアは、バックアップデータそのものも標的とするよう進化しています。効果的なバックアップ戦略には、3-2-1バックアップルール(3つのデータコピーを2種類の異なるメディアに保存し、そのうち1つはオフサイトに保管)の適用に加え、さらにエアギャップ(物理的または論理的にネットワークから隔離)の実装が不可欠となっています。

また、バックアップからの実際の復旧プロセスを定期的にテストすることの重要性も見過ごせません。多くの組織が、いざという時にバックアップデータから効率的に復旧できないという事態に直面しています。平常時からバックアップと復旧手順を文書化し、定期的な訓練を行うことで、実際の攻撃発生時の復旧時間を大幅に短縮することができます。

企業規模別リスク分析:中小企業から大企業までの脆弱性と対策ポイント

中小企業におけるランサムウェアリスクと対策

中小企業は、限られたITリソースと予算の制約から、ランサムウェア攻撃に対して特に脆弱です。大企業と比較してセキュリティ専門家を雇用できないケースが多く、包括的なバックアップシステムを構築・維持するための技術的知識や人材が不足しています。日本国内の調査によれば、中小企業の約68%が過去2年間でサイバー攻撃を経験しており、その半数近くがランサムウェアによるものです。

中小企業がランサムウェアのリスクに関するリテラシーを高めるべき理由は、まさにこの脆弱性にあります。適切な知識があれば、比較的少ない投資でも効果的な防御策を講じることが可能です。特に、3-2-1バックアップ戦略(3つのデータコピー、2種類の異なるメディア、1つはオフサイト保管)の実施は、ランサムウェア攻撃からの復旧において決定的な役割を果たします。また、従業員教育を通じたフィッシング詐欺の認識向上や、定期的なセキュリティアップデートの実施といった基本的対策も、コスト効率の高い防御策となります。

中堅企業のセキュリティ課題と最適なバックアップ戦略

中堅企業は、成長に伴いデータ量とシステムの複雑さが増す一方で、セキュリティインフラへの投資が追いついていないケースが多く見られます。この「成長痛」がセキュリティギャップを生み出し、ランサムウェア攻撃者の格好のターゲットとなっています。特に、複数拠点や部門間でのデータ共有が増えることで、攻撃の侵入経路も増加します。

中堅企業におけるバックアップリテラシーの重要性は、ビジネスの継続性と成長戦略に直結します。効果的なバックアップ体制がなければ、ランサムウェア攻撃によるダウンタイムが事業の成長軌道を大きく狂わせる可能性があります。バックアップ戦略においては、増加するデータ量に対応するスケーラビリティと、異なるシステム間の整合性確保が重要課題となります。クラウドとオンプレミスを組み合わせたハイブリッドバックアップ構成が有効で、これにより回復力(レジリエンス)と費用対効果のバランスを取ることができます。また、RPO(目標復旧時点)とRTO(目標復旧時間)を明確に設定し、ビジネス要件に合わせたバックアップ頻度と復旧プロセスを確立することが推奨されます。

大企業・多国籍企業における高度なバックアップ体制の構築

大企業や多国籍企業は、膨大なデータ資産と複雑なITインフラを持ち、それらが複数の地域や法規制にまたがることから、特有のバックアップ課題に直面しています。サイバー犯罪者にとって高額な身代金を要求できる標的であり、実際に日本の大手製造業や金融機関を狙った標的型ランサムウェア攻撃は増加傾向にあります。国家支援型の高度な攻撃グループが関与するケースも報告されています。

大企業におけるバックアップリテラシーは、単なる技術的対策を超えて、企業統治とリスク管理の核心的要素として位置づけられるべきです。データ量の規模と重要性を考慮すると、バックアップ戦略はビジネス継続計画(BCP)の中核として経営層の理解と支援を得る必要があります。大企業のバックアップ体制では、異なるベンダー技術の統合、グローバルに分散したデータセンター間の整合性確保、各国・地域の規制要件への対応が求められます。特に、GDPR(EU一般データ保護規則)やCPPA(カリフォルニア州消費者プライバシー法)などのデータ保護規制に準拠したバックアップポリシーの策定が不可欠です。また、エアギャップ技術を活用した物理的に隔離されたバックアップや、不変ストレージの導入による改ざん防止策など、高度な防御層の構築が推奨されます。

業界別ランサムウェアリスクとバックアップ対策のカスタマイズ

業界によってランサムウェアリスクの性質と影響度は大きく異なります。特に日本国内では、製造業、医療機関、金融サービス業がランサムウェア攻撃の主要ターゲットとなっています。製造業では生産ラインのシステム停止による直接的な経済損失、医療機関では患者データと医療サービス提供への影響、金融機関では顧客情報と取引データのセキュリティが主要な懸念事項です。

業界特有のリスクを理解することは、効果的なバックアップ戦略を構築する上で不可欠です。例えば、製造業ではOT(運用技術)システムとIT(情報技術)システムの統合的なバックアップ体制が求められ、医療機関では患者データの長期保存要件と迅速な復旧能力の両立が必要です。金融機関においては、トランザクションデータの整合性確保と厳格なコンプライアンス要件への対応が重点課題となります。業界固有の規制・ガイドラインに準拠したバックアップポリシーの策定も必須で、例えば金融機関ではFISC(金融情報システムセンター)のガイドライン、医療機関ではJ-MIX(日本医療情報学会)の基準などを参照すべきです。また、業界ごとに最適なバックアップ頻度やRTO/RPO(目標復旧時間・復旧時点目標)を設定することで、事業特性に合わせた対策を講じることができます。

バックアップ成熟度モデル:段階的な対策強化アプローチ

組織のランサムウェア対策は、一度に完璧な体制を構築するのではなく、バックアップ成熟度に応じて段階的に強化していくアプローチが効果的です。バックアップ成熟度モデルは、基本レベルから高度なレベルまでの発展段階を定義し、各組織が現状を評価し次のステップを計画するための枠組みを提供します。

バックアップリテラシーとしてこのモデルを理解することで、限られたリソースを効果的に配分し、最も重要なギャップから優先的に対処することが可能になります。基本レベル(レベル1)では、定期的なローカルバックアップと簡易的な復旧テストが中心となります。中間レベル(レベル2)では、クラウドバックアップの導入、バックアップの自動化、より包括的な復旧テスト計画が含まれます。先進レベル(レベル3)では、クラウドとオンプレミスを組み合わせたハイブリッド構成、バックアップデータの暗号化、異常検知機能の実装などが求められます。最高度レベル(レベル4)では、イミュータブル(不変)バックアップ、エアギャップソリューション、AIを活用した脅威検知、完全自動化された復旧プロセスなどの先進的技術の導入が特徴です。各組織は自社のリスク評価と事業要件に基づいて目標とする成熟度レベルを設定し、段階的な移行計画を策定するべきです。

従業員教育とバックアップ文化の醸成

ランサムウェア対策において、技術的なバックアップソリューションだけでは十分ではありません。最も優れたバックアップシステムでも、それを運用する人的要素が弱点となり得るからです。セキュリティ意識の高い組織文化の醸成は、あらゆる規模の企業において極めて重要な防御層となります。

バックアップに関するリテラシーを組織全体で高めることは、単なる知識の共有以上の価値があります。それによって、「バックアップは ITチームだけの責任」という誤った認識を払拭し、全従業員がデータ保護の重要性を理解し自らの役割を認識するようになります。効果的な従業員教育プログラムには、定期的なランサムウェア対策トレーニング、実際のフィッシング攻撃をシミュレートした演習、バックアップと復元プロセスへの参加などが含まれるべきです。特に、経営層のコミットメントを明示することで、組織全体にセキュリティ文化が浸透します。日本企業に特有の課題として、部門間の縦割り意識がバックアップ戦略の一貫性を損なうケースがあります。これを解消するため、部門横断的なバックアップポリシー策定委員会の設置や、「バックアップ・チャンピオン」制度の導入など、組織構造に即した工夫が有効です。また、インシデント対応マニュアルを全従業員が理解し、定期的な訓練を通じて実践力を養うことも重要です。

セキュリティデバイス選定の基本指針:投資対効果を最大化する製品評価基準

セキュリティ製品の評価メトリクス

セキュリティデバイスを選定する際、明確な評価メトリクスを持つことは投資対効果を最大化するために不可欠です。組織がランサムウェア対策用ストレージデバイスを導入する際、単に価格だけでなく、検知率、誤検知率、復旧速度、管理の容易さなどの複合的な指標を理解することが重要です。特に、ランサムウェア対策においては、脅威の検出能力だけでなく、バックアップデータの完全性維持や迅速な復元機能も評価すべき重要なメトリクスとなります。

これらのメトリクスを正しく評価できないと、表面的な機能や価格のみで製品を選定してしまい、実際の脅威に対して十分な防御能力を持たないシステムを導入するリスクがあります。専門家による評価レポートや第三者機関によるベンチマークテストの結果を参照し、自社の環境を考慮した総合的な判断が求められます。

コスト分析とROIの計算方法

セキュリティ投資のROI(投資対効果)を正確に算出することは、経営判断において極めて重要です。単純な導入コストだけでなく、運用コスト、トレーニングコスト、メンテナンスコスト、そして潜在的なセキュリティインシデントによる損失の回避という観点からも分析する必要があります。特にランサムウェア被害の場合、データ喪失、事業中断、復旧コスト、レピュテーションダメージなど多岐にわたる損失が発生します。

適切なコスト分析ができないと、短期的なコスト削減を優先してセキュリティ投資を怠り、結果的に大きな被害を受けるリスクが高まります。特にランサムウェア攻撃は増加傾向にあり、身代金の支払いを余儀なくされるケースも少なくありません。ROIの計算においては、インシデント発生確率、予想される平均被害額、導入によるリスク低減率などの要素を考慮した総合的な分析が求められます。

互換性とスケーラビリティの評価

セキュリティデバイスを選定する際は、既存のITインフラストラクチャとの互換性とビジネス成長に対応できるスケーラビリティを評価することが重要です。最新のセキュリティソリューションでも、既存システムと円滑に連携できなければ、その価値は大幅に減少します。特にバックアップシステムは、様々なデータ形式や保存場所に対応できる柔軟性が求められます。

互換性の問題を軽視すると、導入後に追加コストが発生したり、保護範囲に空白が生じたりするリスクがあります。また、組織の成長に合わせてデータ量が増加した際に、スケーラビリティが不十分だと、追加投資や場合によってはシステムの全面的な見直しが必要になることもあります。理想的なソリューションは、現在のニーズを満たすだけでなく、将来的な拡張性も備えている必要があります。特にクラウド連携機能やAPI対応の有無は、将来的な拡張性を左右する重要な要素です。

ベンダーの信頼性と継続的サポート体制

セキュリティ製品の選定において、ベンダーの信頼性と継続的なサポート体制の評価は極めて重要です。セキュリティ脅威は日々進化しており、製品も定期的なアップデートやパッチ適用が必要です。信頼できるベンダーは、脆弱性への迅速な対応、定期的な機能強化、緊急時のテクニカルサポートなど、製品のライフサイクル全体をカバーするサポート体制を提供します。

ベンダーの評価を怠ると、製品が陳腐化したり、重大な脆弱性が放置されたりするリスクがあります。特にランサムウェア対策では、常に最新の脅威に対応できる製品であることが不可欠です。ベンダー評価の際は、業界での実績、顧客レビュー、セキュリティ研究への投資状況、レスポンス時間の保証などを確認することが推奨されます。また、ベンダー自身のセキュリティインシデント対応履歴も重要な判断材料となります。

法規制対応と監査機能

現代のデータ保護戦略においては、法規制への準拠と効果的な監査機能が不可欠です。多くの業界では、GDPR、HIPAA、PCI DSSなどの厳格なデータ保護規制が適用されており、これらに準拠しないと罰則や信頼の喪失につながります。特にバックアップシステムは、データの保持ポリシー、アクセス制御、暗号化などの面で法規制要件を満たす必要があります。

法規制対応の重要性を理解せずに製品を選定すると、後から多大なカスタマイズコストが発生したり、最悪の場合、法的問題に発展したりする可能性があります。適切なセキュリティデバイスは、詳細な監査ログ、アクセス履歴の追跡、変更管理記録などの機能を備え、コンプライアンス監査時に必要なエビデンスを容易に提供できることが重要です。また、定期的なコンプライアンスレポートの自動生成機能も、管理者の負担を軽減する上で価値があります。

実装の容易さと運用負荷

セキュリティデバイスの導入において、実装の容易さと運用負荷は重要な評価基準です。高度な機能を持つセキュリティ製品でも、導入が複雑で専門知識が必要な場合や、日常運用に多大なリソースを要する場合は、特に中小企業にとって大きな負担となります。理想的なセキュリティソリューションは、高度な保護機能と運用の簡便さを両立させたものです。

実装と運用の複雑さを軽視すると、導入プロジェクトの遅延や予算超過のリスクがあるほか、運用が不十分になり、結果的にセキュリティホールが生じる可能性もあります。評価ポイントとしては、直感的な管理インターフェース、自動化機能の充実度、導入支援ツールの有無、運用ドキュメントの質などが挙げられます。また、既存のセキュリティ管理ツールとの統合性も、運用負荷を大きく左右する要素です。日次運用だけでなく、インシデント対応時のプロセスの簡便さも重要な評価指標となります。

最新ランサムウェア対策デバイス比較:企業規模別おすすめ製品と導入事例

企業規模別ランサムウェア対策ストレージの選び方

ランサムウェア攻撃は年々巧妙化しており、企業規模を問わずすべての組織がリスクにさらされています。適切なバックアップストレージデバイスの選択は、攻撃後の迅速な復旧において決定的な役割を果たします。企業規模によって最適なソリューションは異なり、自社に合った対策を講じることが重要です。

知っておくべきリテラシーの理由として、バックアップデバイスの選定ミスは致命的な結果をもたらします。例えば、中小企業がエンタープライズ向けの高度な機能を持つ製品を導入しても、管理の複雑さやコスト面で負担が大きくなります。逆に、大企業が拡張性に制限のあるソリューションを選べば、成長に伴いシステム全体の刷新が必要になるリスクがあります。適切な規模感と将来性を考慮したデバイス選定は、投資対効果を最大化するだけでなく、復旧時間目標(RTO)と復旧ポイント目標(RPO)の達成にも直結します。

中小企業向けランサムウェア対策ストレージソリューション

中小企業にとって、コスト効率と管理の容易さは重要な選定基準です。Synology RackStation、QNAP TS-x73Aシリーズ、WD My Cloud Business SeriesなどのNASデバイスは、バージョン管理機能とランサムウェア検出機能を備えつつ、比較的手頃な価格帯で提供されています。これらの製品は、専門のIT部門を持たない組織でも導入・運用できるシンプルなインターフェースが特徴です。

知っておくべきリテラシーの理由として、中小企業は限られたリソースでセキュリティを確保する必要があります。NASシステムは初期投資を抑えつつランサムウェア対策の基盤を築けますが、設定の甘さが被害拡大につながる例も少なくありません。例えば、デフォルト設定のまま運用したり、バックアップの検証を怠ったりすることで、復旧が困難な状況に陥るケースが報告されています。中小企業こそ、「3-2-1バックアップルール」(3つのコピーを2種類の媒体に保存し、1つはオフサイトに保管)を徹底し、定期的な復旧テストを行うことが重要です。自社の規模に合った製品選定と適切な運用体制の構築が、限られた予算内での効果的な防御につながります。

中堅企業向けハイブリッドバックアップソリューション

中堅企業では、オンプレミスとクラウドを組み合わせたハイブリッドアプローチが効果的です。Dell EMC PowerProtect、HPE StoreOnce、Veeam Backup & Replicationなどのソリューションは、ローカルでの高速復旧とクラウドへの長期保存を両立させます。これらの製品は、データ重複排除技術を採用し、ストレージコストを削減しながら復旧の柔軟性を高めています。

知っておくべきリテラシーの理由として、中堅企業は成長過程でデータ量と複雑性が急増するフェーズにあります。この段階で拡張性を考慮せずにバックアップ戦略を立てると、将来的に大規模な再構築が必要になり、コストとリスクが増大します。また、部門間でデータ保護方針が統一されていないと、重要情報が適切にバックアップされない「保護の空白地帯」が生じやすくなります。ハイブリッドアプローチでは、オンプレミスとクラウドの適切なバランスを見極め、各環境の強みを活かしたバックアップ設計が求められます。データの重要度に応じた階層化戦略を実装し、復旧プロセスを定期的に検証することで、ランサムウェア攻撃からの回復力を向上させることが可能です。

大企業向けエンタープライズバックアップソリューション

大企業や多国籍企業では、高度なセキュリティと大規模データ管理に対応したエンタープライズソリューションが不可欠です。IBM Spectrum Protect、Commvault Complete Backup & Recovery、NetApp ONTAP AIといった製品は、複数のデータセンターやクラウド環境を統合管理し、AIによる脅威検知機能を提供します。これらのソリューションは、イミュータブルストレージ(変更不可能な記録)を実装し、ランサムウェアによるバックアップ破壊を防止します。

知っておくべきリテラシーの理由として、大企業の複雑なITインフラではバックアップの「死角」が生じやすく、攻撃者はそこを標的にします。例えば、買収した子会社のシステムや、クラウド移行中の環境など、全体最適化されていない領域がセキュリティホールとなるケースが多発しています。また、大規模環境ではバックアップウィンドウ(バックアップ処理に許容される時間枠)の確保が難しく、適切なデータ保護レベルを維持できないリスクがあります。エンタープライズソリューションでは、細分化されたアクセス権限管理とゼロトラスト原則に基づくバックアップインフラの構築が求められます。また、動的なコンプライアンス要件に対応するための柔軟性と、グローバルな復旧体制の整備が重要な成功要因となります。

導入事例:業種別ランサムウェア対策の実績

製造業では、QNAP Enterprise ZFSシリーズを導入した自動車部品メーカーが、ランサムウェア攻撃から24時間以内に生産システムを復旧させた事例があります。スナップショット機能とオフサイトレプリケーションの組み合わせにより、生産ラインの停止を最小限に抑えることに成功しました。

医療分野では、Commvault HyperScaleを採用した地方総合病院が、患者データの保護と迅速な復旧体制を構築。HIPAA(米国医療保険の携行性と責任に関する法律)の厳格なコンプライアンス要件を満たしながら、重要な医療記録を守る体制を確立しています。

金融サービス業では、IBM FlashSystemとSpectrum Protect Plusを組み合わせたハイブリッドソリューションにより、大手保険会社がランサムウェア攻撃からの復旧時間を従来の72時間から4時間に短縮した事例が報告されています。AIによる異常検知と自動隔離機能が攻撃の早期発見に貢献しました。

コスト効率とROIの最適化戦略

ランサムウェア対策ストレージへの投資は、単なるコスト増ではなく、ビジネス継続性への投資として捉えるべきです。適切なソリューション選定により、導入コストと潜在的な被害コストのバランスを最適化できます。例えば、中小企業向けのNASソリューションでは、初期投資5〜10万円からの導入が可能である一方、ランサムウェア被害の平均復旧コストは数百万円に達します。

知っておくべきリテラシーの理由として、バックアップシステムへの投資判断は単純な初期コスト比較ではなく、総所有コスト(TCO)と復旧能力のバランスで評価すべきです。例えば、低コストのバックアップソリューションを選択しても、復旧に時間がかかればビジネス機会損失やレピュテーションダメージにつながります。また、データ量の増加に対応できないシステムは、将来的な拡張コストが膨大になるリスクがあります。最適な投資判断には、データの成長予測、業界固有のコンプライアンス要件、ビジネスインパクト分析に基づく復旧目標の設定が不可欠です。特に規制産業では、データ保護義務を満たせないことによる罰則コストも考慮した総合的な評価が必要です。適切なバックアップ戦略は、ランサムウェア攻撃のみならず、自然災害や人為的ミスからも企業を守る多層的な価値を生み出します。

今後のトレンド:AIとイミュータブルストレージの融合

バックアップ技術の未来は、AIによる脅威検知とイミュータブルストレージの統合にあります。Pure Storage FlashBlade、NetApp FAS SystemsなどのNextGenストレージは、機械学習を活用した異常検知とWORM(Write Once Read Many)技術を組み合わせ、ランサムウェア攻撃に対する予防と回復の両面からアプローチしています。これらの技術は、バックアップデータ自体の完全性を保証し、復旧の確実性を高めます。

知っておくべきリテラシーの理由として、バックアップ技術は静的なものではなく、脅威の進化に合わせて常に発展しています。例えば、従来のスナップショットベースのバックアップは、暗号化されていなければランサムウェアに感染するリスクがありましたが、最新のイミュータブルストレージは物理的にデータの上書きや削除を防止する機能を実装しています。また、AI技術の進化により、通常のデータアクセスパターンからの逸脱を検出し、ランサムウェア活動の初期段階で警告を発することが可能になっています。将来的には、量子暗号技術を活用した理論上解読不可能なバックアップ保護や、ブロックチェーン技術によるバックアップ検証メカニズムなど、新たな防御層が登場する可能性があります。こうした技術トレンドを把握し、自社のバックアップ戦略に取り入れることで、進化するサイバー脅威に対する長期的な耐性を構築できます。

長期的セキュリティ戦略:デバイス導入後の運用管理と定期的な見直しの重要性

長期的セキュリティ体制の確立

ランサムウェア対策用ストレージデバイスを導入した後も、継続的なセキュリティ体制の確立が必要不可欠です。長期的なセキュリティ戦略を持つことは、単なる対症療法ではなく予防的アプローチを可能にします。組織内でのセキュリティリテラシーを高めることは、ランサムウェア攻撃のリスクを大幅に軽減することに繋がります。

知っておくべきリテラシーの理由としては、セキュリティ環境が常に変化している点が挙げられます。新たな脅威が日々出現する中、静的な対策では十分な防御が困難です。長期的な視点で定期的な見直しと更新を行うことで、最新の脅威に対する防御力を維持できます。また、組織のIT環境や業務フローの変化に合わせて、バックアップ戦略も進化させる必要があります。これにより、災害復旧時間の短縮とビジネス継続性の向上が図られ、結果的に企業価値の保全に貢献します。

定期的な監査とリスク評価

バックアップシステムの健全性を維持するためには、定期的な監査とリスク評価が不可欠です。計画的な監査スケジュールを策定し、バックアップの整合性、完全性、およびアクセシビリティを検証することが重要です。特に、実際の復元テストは理論上の計画と実際の運用の差異を明らかにする重要な手段となります。

知っておくべきリテラシーの理由として、監査なしでは潜在的な問題点が見過ごされる危険性があります。多くの組織がバックアップの作成に注力する一方で、実際の復元プロセスの検証を怠る傾向があります。定期的な監査により、バックアップデータの破損や不完全性、復元手順の欠陥などの問題を早期に発見し、対処することが可能になります。また、監査プロセスを通じて、システムの脆弱性や新たなセキュリティリスクを特定し、対策を講じることができます。これにより、実際の緊急事態発生時に迅速かつ効果的な対応が可能となり、ダウンタイムの最小化とビジネス継続性の確保に繋がります。

ファームウェアと脆弱性管理

ストレージデバイスのファームウェアは、デバイスの機能性とセキュリティを担保する重要な要素です。製造元から提供されるファームウェアアップデートには、新機能の追加だけでなく、セキュリティ脆弱性の修正も含まれています。定期的なアップデート適用により、既知の脆弱性に対する防御を強化できます。

知っておくべきリテラシーの理由として、多くのサイバー攻撃が古いファームウェアの脆弱性を標的にしている点が挙げられます。セキュリティ研究者やハッカーによって新たな脆弱性が日々発見される中、アップデートされていないシステムは攻撃者にとって格好の標的となります。特にバックアップストレージのような重要な資産が侵害されれば、組織全体のセキュリティ体制が崩壊する可能性があります。また、ファームウェア管理には計画的なアプローチが必要です。無計画なアップデートはシステムの安定性に影響を及ぼす可能性があるため、テスト環境での検証や段階的な展開計画が重要となります。こうした体系的なファームウェア管理により、セキュリティと安定性の両立が可能になります。

アクセス権管理とユーザー教育

バックアップデータへのアクセス権限は、最小権限の原則に基づいて厳格に管理されるべきです。必要最低限の権限を必要な人物にのみ付与することで、内部脅威や誤操作によるリスクを大幅に低減できます。また、定期的な権限の見直しと監査により、不要な権限の蓄積(権限クリープ)を防止することが重要です。

知っておくべきリテラシーの理由として、内部関係者による意図的または偶発的なデータ損失が、外部からの攻撃と同等以上の脅威となり得る点が挙げられます。権限管理が不十分な環境では、悪意のある内部者によるデータ漏洩や破壊、または単純な操作ミスによる重要データの消失リスクが高まります。さらに、ユーザー教育も同様に重要な要素です。セキュリティ意識の高いスタッフは組織の最前線の防御となります。フィッシング攻撃の認識方法、安全なパスワード管理、不審な活動の報告手順など、基本的なセキュリティプラクティスに関する定期的なトレーニングを実施することで、ヒューマンエラーによるセキュリティインシデントを大幅に減少させることが可能です。

災害復旧計画の継続的改善

効果的な災害復旧(DR)計画は、単なる文書ではなく、継続的に更新され、テストされる生きたプロセスであるべきです。復旧目標時間(RTO)と復旧目標時点(RPO)を明確に定義し、これらの目標を達成するための手順を詳細に文書化することが重要です。さらに、定期的な訓練を通じて計画の実効性を検証し、改善点を特定します。

知っておくべきリテラシーの理由として、実際の危機発生時に初めて復旧プロセスを実行することのリスクが挙げられます。訓練されていない復旧手順は、混乱や遅延を招き、ビジネスへの影響を拡大させる可能性があります。また、ビジネス環境や技術インフラの変化に応じて災害復旧計画も進化させる必要があります。新しいシステムの導入、組織構造の変更、規制要件の更新などに合わせて、復旧計画を定期的に見直し、更新することが不可欠です。さらに、実際のインシデントから学んだ教訓を計画に反映させることで、組織のレジリエンス(回復力)を継続的に向上させることができます。予期せぬ事態に対する準備が整っていることで、危機発生時の混乱を最小限に抑え、迅速な事業再開を可能にします。

コンプライアンスと規制対応

データバックアップと保持に関する法的要件は、業界や地域によって大きく異なります。組織は自らが遵守すべき規制を正確に把握し、バックアップ戦略に反映させる必要があります。特に個人情報保護法、GDPR、PCI DSS、HIPAAなどの規制は、データの保存方法、保持期間、セキュリティ要件に具体的な指針を提供しています。

知っておくべきリテラシーの理由として、コンプライアンス違反が招く深刻な結果が挙げられます。規制不遵守は高額な罰金、法的制裁、評判の損害など、組織に重大な影響をもたらす可能性があります。また、規制環境は常に変化しており、新たな法律や既存規制の改正に対応するためには、継続的なモニタリングと適応が必要です。さらに、コンプライアンス要件を満たすことは単なる法的義務ではなく、データ保護とプライバシーに関するベストプラクティスを実装するための機会でもあります。適切なコンプライアンス体制を整えることで、組織は顧客や取引先からの信頼を獲得し、競争優位性を確立することができます。規制要件を単なる障害ではなく、セキュリティ強化のフレームワークとして活用することが重要です。

技術の陳腐化と更新計画

すべてのハードウェアとソフトウェアには寿命があり、時間の経過とともに技術の陳腐化は避けられません。長期的なストレージ戦略には、機器の更新サイクルと移行計画を明確に定義することが重要です。製造元のサポート終了日を把握し、十分な余裕を持って更新計画を策定することで、サポート切れの機器を使用するリスクを回避できます。

知っておくべきリテラシーの理由として、古い技術は新たなセキュリティ脅威に対して脆弱であるという点が挙げられます。サポートが終了したシステムはセキュリティアップデートを受け取れなくなり、既知の脆弱性が修正されないまま放置される危険性があります。また、古いシステムは新しい技術との互換性問題を抱えることが多く、システム全体の効率性と信頼性を低下させる要因となります。さらに、計画的な更新は緊急の置き換えよりも費用対効果が高いという経済的側面も重要です。突発的な障害によって強制的に機器を交換する場合、適切な評価や交渉の時間がなく、高コストでの調達を余儀なくされる可能性があります。計画的な技術更新サイクルを確立することで、予算計画の策定が容易になり、最新技術の利点を最大限に活用しながら、コスト効率の高い運用を実現できます。

まとめ

現代のランサムウェア攻撃は、単なるファイル暗号化から二重・三重恐喝へと急速に進化し、標的型の戦略的攻撃へと変化しています。

特に医療機関、製造業、教育機関などが重点的な標的となり、その被害は身代金支払いにとどまらず、システム復旧や事業中断など多岐にわたるコストを発生させます。

効果的な対策には、企業規模や業種に応じたバックアップソリューションの選定が不可欠です。

中小企業には管理の容易なNASデバイス、中堅企業にはハイブリッドアプローチ、大企業には高度なエンタープライズソリューションが適しています。

また、3-2-1バックアップルールの適用やエアギャップの実装など、技術的対策に加えて、従業員教育やバックアップ文化の醸成も重要です。

さらに、定期的な監査とリスク評価、ファームウェア管理、アクセス権制御、災害復旧計画の継続的改善を通じて、長期的なセキュリティ体制を確立することが、進化し続ける脅威への対応には不可欠です。

企業のセキュリティ対策なら「Wit One」にお任せください!

サイバー攻撃の手口は年々巧妙化し、従来の対策だけでは防ぎきれないケースも増えています。とはいえ、専門知識を持つ人材や24時間体制のSOC運用を自社で確保するのは、大きな負担にもなりかねません。

Wit Oneなら、XDRやEDRを活用した常時監視体制を低コストで実現可能。経験豊富なアナリストが、24時間365日体制でインシデントに対応し、ビジネスの安心・安全を支えます。

最小限の負担で最大のセキュリティ効果を得たい企業様は、ぜひ一度ご相談ください。